- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Vida cotidiana y cultura

Muchas crónicas y registros de los periódicos de las décadas decimonónicas de los veinte y los treinta, dan testimonio de la gran libertad e independencia de que disfrutaron las mujeres en los primeros cuarenta años de la República. Podían fumar, salir a la calle sin dar cuenta a nadie, hacer reuniones y visitas con toda tranquilidad, e incluso tener relaciones sexuales con quien les agradara, sin que por ello fueran censuradas. Después vino una ola de conservadurismo que mandó al desván todas esas libertades femeninas. De este cuadro conocemos dos versiones. La que vemos aquí parece ser original de don José Manuel Groot. La otra versión es atribuida al inglés Joseph Brown, quien vivió en Bogotá entre los años de 1825 y 1841. Acuarela, Colección Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Campesinos conduciendo naranjas al mercado de Bogotá. Obra de Ramón Torres Méndez.

Bogotá, matadores de marranos. Obra de Ramón Torres Méndez. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Conducción de muebles. Obra de Ramón Torres Méndez.

Paseo del Agua Nueva en 1848. Obra de Ramón Torres Méndez. Acuarelas, colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

“A Ramón Torres Méndez corresponde de manera exclusiva el mérito de haber dado el último paso de nuestra emancipación pictórica, buscando en los elementos autóctonos el motivo cardinal de su inspiración. Fue Torres el pintor de su ciudad, su más agudo intérprete, el primero que supo comprenderla y trasladarla al papel”, dice el crítico Gabriel Giraldo Jaramillo. Modo antiguo de conducir los cadáveres, dibujo a lápiz. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Entrada al cementerio viejo, 1895. Fue larga la lucha de las autoridades para erradicar la costumbre de los bogotanos de enterrar a sus muertos dentro del recinto de iglesias y capillas. Santander fue el primer personaje en ser sepultado en este cementerio, en 1840. El cementerio fue construido en 1827, con la dirección arquitectónica y diseños de Pío Domínguez y Rafael Álvarez. La capilla se edificó en 1839. Más adelante, en 1873, se construyó una segunda ala, que fue denominada Cementerio Nuevo, quedando la anterior con el nombre de Cementerio Viejo. Aquél está formado por una galería circular y una gran plataforma, con espléndida arborización, mausoleos y pasadizos. Fotografía de Henry Duperly.

Notables de la capital, provincia de Vélez, 1850. Acuarela de Carmelo Fernández para la Comisión Corográfica. Biblioteca Nacional de Colombia.

Bogotana destacada del siglo xix. Carolina Samper Acosta, hija de José María Samper y de Soledad Acosta Kemble. Heredó el talento de sus padres y la belleza de su madre. Fue una pintora clásica y crítica de arte. Óleo de Domingo Gutiérrez Acosta. Obra del Museo del Siglo xix.

Bogotana destacada del siglo xix. Mercedes Álvarez de Flórez, poeta y escritora que alcanzó gran notoriedad, fue una de las mujeres más bellas y elegantes de su tiempo. Esposa del poeta Leonidas Flórez, hermano del famosísimo Julio Flórez. Óleo de Eugenio Montoya. Obra del Museo del Siglo xix.

Soledad Acosta de Samper (1833-1913), la colombiana más importante del ?siglo xix, historiadora, periodista y novelista, no se dejó acorralar por el machismo que imperó de manera absoluta en Colombia a partir de la segunda mitad del siglo xix y defendió con su brillante estilo literario los derechos de la mujer.

La costurera. Óleo de Margarita Holguín y Caro (1875-1959), excelsa pintora que hizo un manejo magistral de la luz y del color. Hija del presidente Carlos Holguín y sobrina del presidente Miguel Antonio Caro.

Beata besando las reliquias, acuarela de José Manuel Groot y Auguste Le Moyne (atribuido), ca. 1835. Colección Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Interior santafereño. Óleo de Ramón Torres Méndez. Era muy frecuente que las casas de la élite bogotana contaran con una decoración interior elegante y acogedora, que contrastaba con fachadas exteriores sobrias y muy frías. No se acostumbraba hacer ostentación de la riqueza.

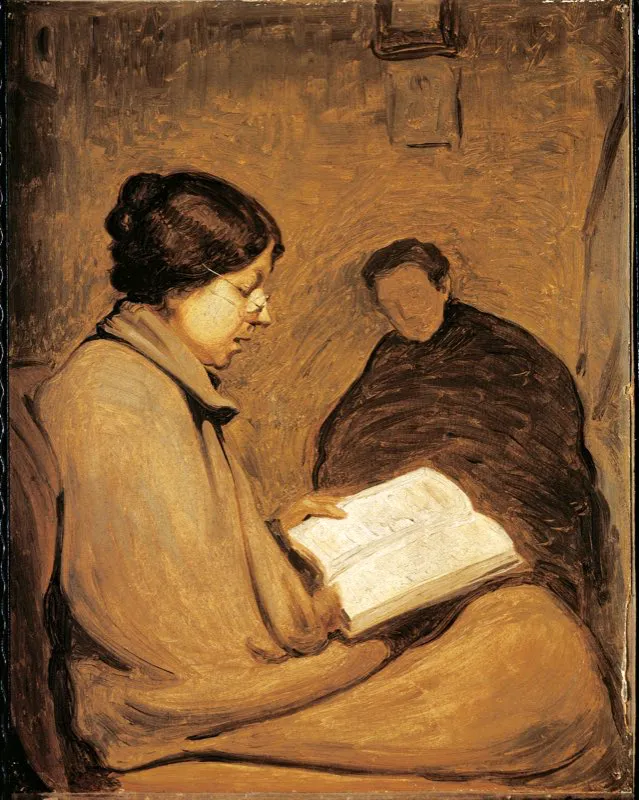

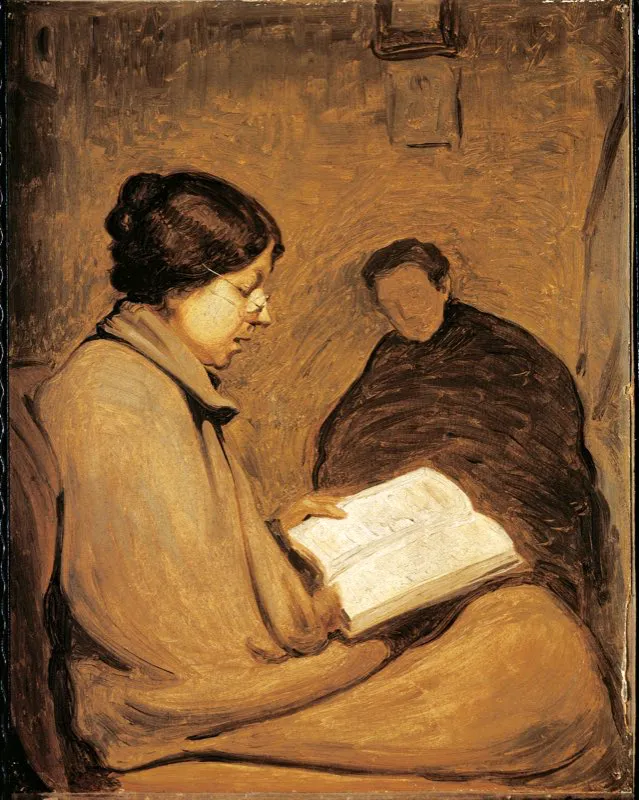

Uno de los oficios femeninos en el siglo xix era el de leerles a personas incapacitadas, que tenían los medios para pagar este servicio. Sin embargo, muchas señoritas de la sociedad bogotana lo prestaban gratis en los hospitales y casas de reposo, como una especie de “servicio social”. La lectora, óleo de Fídolo Alfonso González Camargo.

Don Guillermo Madero. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Carlos Cuervo Cuéllar. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

El Chato Manuel Salazar. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Santos Acosta. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

El loco rompe-galas. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

El pintor. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Manuel Vanegas. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Don Carlos Barba. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Rafael Lazo. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Don César Rosillo. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

El bobito Susumagá. Dibujo caricaturesco de la época, realizados por José María Espinosa. Museo Nacional de Colombia y Biblioteca Nacional, Bogotá.

Para divertirse los campesinos de la sabana de Bogotá armaban una banda de cuatro músicos —guacharaca, bandola, tiple y maracas— y a bailar se dijo. Es notable la graciosa belleza de las campesinas jóvenes y la apostura de los varones. El perrito le lleva el paso a la alegre pareja de bambuqueros. Baile de campesinos, sabana de Bogotá, acuarela de Ramón Torres Méndez, 1852.

Músicos ambulantes en las calles de Bogotá a la luz de la luna, o serenateros. Copia hecha por Joseph Brown y J. M. Castillo, sobre un original de José Manuel Groot. Al describir los instrumentos que utilizan los músicos, Brown anotó al pie de la acuarela: “La guitarra pequeña es un instrumento denominado ‘tiple’, de cuatro cuerdas, muy común entre las clases inferiores, pero más extendido entre los campesinos de tierra caliente. Las danzas que interpretan son el torbellino, la manta, el bambuco, la hurga y la pisa”. Malcolm Deas, Efraín Sánchez y Aída Martínez, Tipos y costumbres de la Nueva Granada. Colección de pinturas y diario de Joseph Brown.

Desfile inaugural de la temporada de toros en la arena de Los Mártires, 1898. Para esta época la fiesta brava ya se había popularizado totalmente en la ciudad.

Pelea de gallos, dibujo de Enrique Gómez Campuzano.

La fiesta de toros constituía el común denominador de las celebraciones populares y religiosas de la Bogotá decimonónica.

Paseo campestre, óleo de Ramón Torres Méndez, rifado en Bogotá el 9 de septiembre de 1856 en beneficio del autor. Es el único paisaje al óleo que se conoce del famoso pintor costumbrista. Estos paseos campestres al río Bogotá, a los distintos parajes de la sabana o al Salto de Tequendama eran la diversión favorita de las familias bogotanas. Museo del Seminario Mayor, Bogotá.

Mesa de juego, dibujo de Ramón Torres Méndez. El vicio del juego, preciso es reconocerlo, estaba sumamente arraigado entre los bogotanos del siglo xix.

Músicos populares, dibujo de Ramón Torres Méndez. Obligatoriamente encabezaban toda clase de celebraciones domésticas, cívicas y hasta religiosas.

Un grupo de paseantes, con guitarras y tiples, ha tomado puesto privilegiado para presenciar la hazaña del equilibrista estadounidense Harry Warner el 16 de noviembre de 1895: “Desde ayer está lleno de gente el camino de Soacha porque todos se han ido a presenciar el arriesgado paso por encima de la catarata del Tequendama que debe efectuar hoy a las once del día el señor Harry Warner. Los carruajes que hay en la ciudad están tomados, muchos van en bicicleta, muchísimos a caballo y una legión a pie. La ciudad se quedó sola”, informa el diario El Telegrama. Fotografía de Alfredo Esperón.

Paseo sabanero, 1895. En todo paseo había generalmente una banda de músicos que animaba la reunión. Uno de los destinos favoritos de los veraneantes bogotanos de finales de siglo era Fusagasugá, a la finca La Rosita, de propiedad de don Francisco Montoya, quien realizaba desde 1892 espléndidos paseos anuales y dejaba los respectivos registros fotográficos.

Las primeras bicicletas o velocípedos llegaron a Bogotá a finales de 1893. Al año siguiente los velocipedistas estaban en todas las calles de Bogotá y, hacia julio, comenzaron a organizarse las primeras competencias del género. El 22 de julio se organizó “una competencia de velocidad” a Usaquén, con cerca de 50 participantes, que al final de la carrera resolvieron posar para la historia.

Tras ser expropiado y demolido por orden del gobierno en 1884, el Teatro Maldonado, que fue en la Colonia el Coliseo Ramírez, se colocó la primera piedra del Teatro Colón el 5 de octubre de 1885. Aún sin concluir fue inaugurado el 6 de agosto de 1892 con un banquete al presidente saliente, Carlos Holguín. El 12 de octubre del mismo año, celebración del IV centenario del descubrimiento de América, se representó en el Colón el drama La cruz de América. La construcción quedó concluida en 1895, y ese año se estrenó el telón de boca (en la ilustración), obra del artista italiano Aníbal Gatti, con la obra Hernani, de Víctor Hugo, montada por la compañía italiana de Augusto Azzali. Las obras de arquitectura e ingeniería del Colón fueron dirigidas por el también italiano Pietro Cantini. El interior del teatro constaba de un elegante foyer, tres filas de palcos en forma de herradura y una galería.

En 1849 se estableció en la capital la Sociedad Protectora del Teatro de Bogotá, cuyo objetivo principal era vencer la indiferencia de los bogotanos por el teatro. La gran calidad de las representaciones, como lo reconocen las reseñas y críticas de la prensa, hizo que el público volviera de nuevo a las butacas del viejo Coliseo de Ramírez. El 16 de noviembre se representó con fenomenal éxito, y asistencia del presidente José Hilario López, la obra La risa. Daniel Ayala hizo el dibujo de una de las escenas, grabado en cobre e impreso, para distribuir entre el público, por la imprenta del Neogranadino. Daniel Ayala, grabado en cobre. Bogotá, 1849. Ilustración de la obra La risa.

En la década del setenta, el Teatro Maldonado intentó renovar el interés del público con representaciones de zarzuela y para el efecto se formó la Compañía Lírico Dramática. Si bien la zarzuela era muy del gusto del público bogotano, la asistencia al teatro sólo era nutrida en contadas ocasiones. Uno de los mayores éxitos de la década, que tuvo 15 representaciones seguidas con lleno completo, fue la zarzuela El sargento Federico, en 1876. Los nulos ingresos del teatro llevaron a un descuido en el mantenimiento por parte de su empresario, don Bruno Maldonado. Una nota del Diario de Cundinamarca del 11 de diciembre de 1878, dice que “el edificio del teatro está hecho una real porquería”. En agosto de 1879, el Teatro Maldonado tuvo que cerrar por falta de público. El 30 de diciembre siguiente, la Sociedad de Socorros Mutuos de Bogotá hizo una reunión extraordinaria para proponer la creación del Teatro Nacional, cuyo resultado fue la expropiación del Teatro Maldonado por decreto del presidente Núñez en 1884, y la fundación del Teatro Colón como teatro nacional.

Anuncio de teatro de 1846. Casi siempre los jueves y domingos había función en El Coliseo, el único auditorio con que contaba la ciudad.

Anuncio de teatro de 1850. Desde finales de la Colonia se regularizaron los espectáculos teatrales en Bogotá, con gran popularidad.

Daniel Ayala, grabado en cobre. Bogotá 1849. Ilustración de la obra Teatro social del siglo xix.

Antiguo Teatro Maldonado, hoy Teatro Colón. En 1840, el Coliseo Ramírez cambió de propietarios y de nombre al ser adquirido por los hermanos Bruno y Domingo Maldonado. Grabado de Rodríguez en el Papel Periódico Ilustrado.

Al cumplirse, el 24 de julio de 1883, el centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, el gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá inauguraron el Parque del Centenario en homenaje a la memoria del padre de la patria. También se le conoció después como Parque de San Diego. El presidente de la república, José Eusebio Otálora, lo dio al servicio. El jardín fue costeado y plantado por la Junta de Aseo y Ornato de Bogotá, que hizo de San Diego el paseo más bello y espacioso con que contaba la ciudad, y que, al mismo tiempo, marcó un hito en la renovación urbana de la capital.

El jardín poseía una gran variedad de árboles y flores, dos pilas de bronce, varios asientos de madera, un lago circular y un carrusel para diversión de los niños. En el centro del parque se levantó un hermoso templete (hoy en el Parque de los Periodistas) de piedra, destinado a la estatua del Libertador y encargado a Europa. El Parque del Centenario, complementado después (1910) con el Parque de la Independencia, carrera 7.a de por medio, duró hasta el año de 1947, en que fue destruido para abrirle paso a la carrera 10.ª.

Templete, alameda e interior del Parque del Centenario, 1895.

Texto de: Eugenio Gutiérrez Cely

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

En el año de 1800, Santafé albergaba en sus 195 manzanas a 21 464 habitantes, sin contar vagos y mendigos (unos 500) ni población pasajera (unos 1 000). En 1810, según la Memoria descriptiva del país de Santafé de Bogotá de don José María Salazar había aumentado la población debido al incremento del comercio, la llegada de numerosos inmigrantes, vagos y pordioseros y, por suerte, la ausencia de epidemias graves. En relación con las pestes, cabe destacar la disminución de la mortandad provocada por ellas, ya que la epidemia de viruelas que azotó a Bogotá de 1801 a 1803 dejó un saldo de 329 muertos en tanto que otra que se presentó 20 años antes había matado aproximadamente a 3 500 personas.

Desde 1800 la ciudad no volvió a tener censo hasta 1832, cuando se contaron 36 435 bogotanos, los cuales subieron a algo más de 39 000 en 1835. Por esta época Caracas tenía 40 000 habitantes y Quito 80 000. Es extraño el hecho de que el censo de 1843 prácticamente no revelara crecimiento alguno en la población de la capital, pues ésta sólo aumentó respecto a 1835 en 644 habitantes. ¿Las causas? Las bajas producidas por la Guerra de los Supremos y las 3 128 víctimas que sucumbieron a la nueva oleada de viruelas que cayó sobre Bogotá entre 1840 y 1841.

Ya desde el censo de 1779 se pudo constatar que las mujeres constituían una notable mayoría en la población santafereña; a partir de ese momento, y hasta el censo de 1843, fueron como mínimo el 58 por ciento del total de habitantes en esta ciudad. Luego de la Independencia pudo atribuirse este fenómeno a las levas de varones con destino a las guerras; pero además de eso, existen cifras que permiten pensar en una mortalidad más alta dentro de la población infantil masculina.

Las estadísticas de comienzos del siglo xix nos arrojan otro dato inquietante: apreciable mayoría de hombres y mujeres célibes. Igualmente digno de tomarse en cuenta es el hecho, en esta ciudad pacata y religiosa al máximo, de que el número de bastardos superaba al de los hijos legítimos. Hay un dato de 1826 según el cual entre el l.º de agosto y el 30 de noviembre de ese año habían recibido la ablución bautismal 300 párvulos, de los cuales 157 eran naturales y 143 legítimos1. Y esta diferencia siguió aumentando. El Constitucional de Cundinamarca informaba a fines de 1845 que de 361 niños nacidos en los cuatro últimos meses de ese año, 209 eran ilegítimos y sólo 152 habían nacido de uniones lícitas. Esta situación permaneció invariable durante todo el siglo.

Uno de los factores a que se podría atribuir tan alto nivel de soltería y tan desmedida proliferación de hijos naturales fue una real pragmática de 1803 del rey Carlos IV, tan disparatada como quien la promulgó, según la cual quedaba prohibido en forma perentoria contraer matrimonio a los varones menores de 25 años y a las mujeres menores de 23 sin el expreso consentimiento de los respectivos padres, a quienes se otorgaba una potestad irrestricta en este campo. Las sanciones para los infractores eran severísimas. El cura que oficiara en desposorios clandestinos era condenado a confinamiento y a confiscación de sus bienes. A igual pena eran sentenciados los contrayentes. Lógicamente, ante tamaña amenaza, numerosas parejas tenían que optar por la soltería o, algunas, por el “dañado y punible ayuntamiento”. Mucho más cuando a esta disposición real se agregaba una anterior de Carlos III por la cual se autorizaba a los padres para privar de herencia a las hijas que se casaran sin su aprobación.

Trataban estas reales pragmáticas de poner coto a una situación que se venía imponiendo y que se juzgaba escandalosa. Ocurría que si el padre rehusaba otorgar su anuencia para el matrimonio de la hija, ésta podía iniciar un proceso para ser depositada en custodia en otra casa de familia respetable mientras se definía el caso. Entre tanto, el padre quedaba obligado a asumir las costas de la manutención de la insubordinada. Había un solo argumento que se le aceptaba al padre renuente como válido para impedir la boda: la clara inferioridad social o racial del pretendiente. Si el desdichado era pobrete u ostentaba pigmentación negra o cobriza, era hombre perdido. Pero si no se daban estas dos circunstancias llevaba todas las de ganar. Como empezó a darse con alarmante frecuencia el caso de que las jóvenes insurrectas se afirmaban en su rebeldía a pesar de la amenaza de perder la herencia, fue necesario apelar a medidas más drásticas, y de ahí vino la prohibición de 1803 de contraer nupcias sin permiso paterno. La severidad inflexible de la real pragmática era, como queda dicho, no sólo causa de amancebamientos y caudalosa progenie bastarda, sino de que aumentara hasta el exceso en la ciudad el número de mujerucas solteronas y beatas que llegaban a tan deplorable estado porque el temor a desacatar la voluntad paterna o la pureza y ortodoxia arraigadas les habían hecho perder su cuarto de hora o impedido dar el salto audaz hacia el contubernio ilícito.

Tal situación preocupó a las nuevas autoridades republicanas luego de la Independencia. La prensa publicó entonces artículos en que se hacía eco de la preocupación colectiva por el estancamiento de la población y el auge alarmante del celibato. En uno de ellos se pedía a la Iglesia rebajar los onerosos estipendios que los contrayentes debían abonar para quedar consagrados por la bendición eclesiástica2. Esta solicitud, obviamente, no fue escuchada. Arreció entonces la ofensiva contra los solteros y en favor del matrimonio. De ello es una muestra muy divertida la necrología que publicó el periódico bogotano La Miscelánea del 5 de marzo de 1826, alusiva al fallecimiento del prócer Manuel Benito de Castro, quien en sus 75 años de vida se mantuvo invulnerable al asedio de casaderas, casamenteras y toda laya de celestinas. Rezaba así la nota:

“… Murió soltero porque decía que era arriesgar mucho unirse para siempre a una mujer, cuyo carácter podía adivinarse, mas no conocerse… Un ciudadano sin mujer, sin hijos, sin relaciones con la sociedad, pasa una vida triste y solitaria, y después de ella su memoria es sepultada del mismo modo que su cuerpo… Nada es más despreciable, dice un moralista, que un viejo solterón. El doctor De Castro, muriendo solo y sin experimentar el dulce consuelo de verse rodeado de una familia en quien mirase su reproducción y que le prodigase sus cuidados, es un argumento muy victorioso en favor del matrimonio”.

Como bien puede apreciarse, el doctor De Castro fue un finado sui géneris, ya que al morir no recibió, como todos los difuntos, el homenaje de un obituario laudatorio, sino, por el contrario, una áspera reprimenda por el simple hecho de haber ejercido su libre y soberano albedrío en el sentido de permanecer célibe hasta la muerte. Pero ahí no paró la andanada feroz de que fue víctima don Manuel Benito después de muerto. En este mismo artículo se hacía puntual y minucioso recuento de sus típicas manías de solterón. De una de ellas tuvo amplio conocimiento la ciudadanía, ya que, como lo recordaba el autor de la necrología irreverente, el doctor De Castro, cuando se hizo cargo del poder ejecutivo de Cundinamarca en 1812, advirtió que aceptaba el honroso destino con tal de que se le autorizara salir a cierta hora del despacho para alimentar a su perro.

La pertinacia de los bogotanos en el celibato siguió siendo duramente combatida, pues se hacía evidente la necesidad de incrementar la población y que dicho incremento se operara en lo posible con hijos legítimos. Tiene notable importancia dentro de este proceso un planteamiento de gran seriedad que hizo el periódico El Chasqui Bogotano de junio de 1827. El citado diario postuló medidas muy concretas y efectivas para extirpar la peste de la soltería. La primera de ellas era lo que hoy llamaríamos una “tarifa tributaría diferencial”, generosamente favorable a los casados y onerosa para los solteros. Otra proponía que en igualdad de condiciones se prefiriera a los casados sobre los célibes para ocupar cualquier empleo. Las propuestas de nuestro periódico llegaban hasta la ley penal, por cuanto exigían una mayor indulgencia de los jueces cuando el delincuente fuera casado. En otras palabras, la cárcel y el cadalso para los solteros. Y, finalmente, pedía El Chasqui que en el reclutamiento militar fueran los casados los últimos. El gobierno acogió esta iniciativa, pero los habilidosos solterones le hallaron pronto el flanco vulnerable. Incontables haraganes, tunantes, vagabundos, rufianes y otras gentes de la peor ralea se dieron febrilmente a la tarea de procurarse a toda costa cónyuges legítimas para eludir la pesada y azarosa carga de la vida castrense. Pero el Gobierno fue más avisado aún: el general Rafael Urdaneta expidió a fines de 1830 un decreto perentorio por el cual se prohibía en forma terminante a los curas impartir la bendición nupcial en los casos en que el varón no presentara certificaciones fidedignas en que constara que estaba desde hacía largo tiempo consagrado a una profesión, oficio o actividad de irreprochable licitud.

De este modo fueron reducidos los alcances de la medida conquistada por los cruzados del matrimonio. El balance, pese a todo, no era satisfactorio en 1843. En casi medio siglo la población había aumentado de 21 394 habitantes en 1800 a 40 086 en el citado año. Las mujeres conformaban el 60 por ciento de la población bogotana; los ayuntamientos ilegales y las madres solteras igualaban en número al de las parejas casadas y, lo más asombroso, había un 55 por ciento de hijos naturales contra sólo un 45 por ciento de legítimos. Las realidades eran tozudas. De nada habían valido los clamores de la prensa y las gentes ortodoxas. De nada las ardientes prédicas de los moralistas. Bogotá, nuestra gazmoña y recatada Bogotá de esta primera mitad del xix, era un apacible y silencioso reducto de concubinatos y de hijos espurios. Casi increíble, pero cierto.

A finales de la centuria se mantenían las tendencias que fueron características de todo el siglo xix: mínimo crecimiento vegetativo de la población, mayor número de muertes que de nacimientos y un índice muy elevado de mortalidad infantil.

En 1881 la ciudad tenía 84 723 habitantes. Veinticuatro años más tarde dicha cifra apenas había llegado a los 100 000 y a lo largo de todo ese tiempo el número de nacimientos seguía siendo inferior al de defunciones, de suerte que el pequeño aumento de población sólo podía atribuirse a la constante migración provinciana hacia Bogotá.

En la década final del siglo la cifra de nacimientos logró superar a la de la década anterior. Empero, siguió siendo mayor la mortalidad, especialmente la infantil, que ya a finales del siglo alcanzó el aterrador índice del 45 por ciento. En 1884 El Conservador suministró las cifras de julio de ese año: 182 nacimientos por 411 defunciones. Diferencia en contra de la población: 229. Y para la época había una vieja constante que seguía repitiéndose a pesar de la arraigada religiosidad bogotana: de los 182 nacimientos 88 fueron legítimos y 94 ilegítimos. La alarma de la Iglesia frente a este auge sostenido por tantos años de la inmoralidad pública tuvo manifestaciones como la del párroco de Santa Bárbara, quien anunció que casaría gratuitamente a las parejas que no tuvieran recursos para pagar sus derechos a la parroquia con tal de disminuir el preocupante número de uniones libres3.

En cuanto a la relación entre nacimientos y defunciones, la diferencia disminuyó paulatinamente en favor de la natalidad hasta fin de la segunda década del siglo xx cuando, los nacimientos superaron a las muertes.

Entre las causas de mortalidad debe destacarse la viruela, que a finales de siglo volvió a manifestarse con características alarmantes en 1881, 1882, 1883, 1896 y 1897. También en esta última veintena hubo asoladoras epidemias de disentería, colerín, tifo, fiebre tifoidea y sarampión, que causaron estragos en la población infantil. Igualmente siguieron cobrando su tétrica cosecha las enfermedades respiratorias. Para principios de los noventa aparece el cáncer como causa de mortalidad4 y se registró también un notable incremento en las enfermedades venéreas5. Por esta época las autoridades municipales dictaron y pusieron en ejecución una serie de normas de higiene cuyo cumplimiento empezó a ser vigilado por inspectores que estaban facultados para practicar visitas domiciliarias.

El progresista alcalde Higinio Cualla manifestó a fin de 1891 en el Informe del alcalde de Bogotá al prefecto general de Policía su preocupación por la insalubridad imperante en la capital, insistiendo en que una de las principales causas de esa situación alarmante era el hacinamiento de gentes menesterosas en piezas que carecían de las más elementales condiciones de higiene. En consecuencia, el señor Cualla propuso también la construcción de un gran barrio obrero dotado debidamente de los servicios básicos. Decía así el reporte del burgomaestre:

“Durante el año [1891] hubo 2 305 nacimientos y 3 159 defunciones. Como se ve, la diferencia contra la población, que es de 854 individuos, indica que el estado sanitario de la ciudad no es bueno… muchas causas influyen perniciosamente para acabar con la vida de los habitantes de ella, siendo la principal, en mi sentir, la carencia de un barrio destinado exclusivamente para la clase pobre u obrera, que vive en tiendas o piezas desprovistas de toda comodidad para los ocupantes y que no tienen comunicación sino con las calles públicas”.

En documentos posteriores el alcalde Cualla siguió insistiendo en la necesidad imperiosa de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las clases pobres de la ciudad6.

Por otra parte, en la última década del siglo se dieron pasos importantes como la reorganización del Instituto de Medicina Legal y las primeras reglamentaciones serias que hubo entre nosotros para el ejercicio de la profesión médica. También se registraron algunos progresos en materia de nuevos hospitales, como la fundación del Hospital de la Misericordia para Niños Pobres, en 1897.

¿QUÉ HACER CON LOS MUERTOS?

Un aspecto interesante de la vida bogotana a comienzos del siglo xix fue la lucha que tuvieron que librar las autoridades para erradicar la inveterada costumbre de dar sepultura a los difuntos en el subsuelo de los templos. Los más encarnizados defensores de este uso se fundaban en la creencia arraigada y tenaz de que sólo enterrando los muertos en lugar sagrado era posible que sus almas se beneficiaran con las indulgencias habidas de misas, responsos y plegarias. En consecuencia sostenían porfiadamente que si sepultaban a sus deudos en terreno distinto del de las iglesias sus pobres almas quedaban en el más allá totalmente privadas de la gracia que generaban las oraciones de los vivos.

Ni siquiera las órdenes perentorias contenidas en cédulas de los reyes Carlos III y Carlos IV lograron doblegar la oposición obcecada de quienes se negaban a arrebatar a sus fieles difuntos los supuestos beneficios derivados de enterrarlos en lo sagrado. En cumplimiento de estas reales disposiciones el virrey Ezpeleta mandó construir un cementerio frente a la actual Estación de la Sabana. A pesar de haber sido su terreno objeto de la solemne bendición del señor arzobispo, los tozudos santafereños siguieron en su ley con el resultado de que finalmente allí sólo fueron a parar los cadáveres de los indigentes envueltos en costales de frisa. El gobierno republicano persistió en esta lucha y hacia 1825 adquirió, con destino al cementerio municipal, unos terrenos situados sobre el camino de Engativá que hoy son el actual Cementerio Central. También, en un acto de reconocimiento y gratitud por los servicios que prestó a la causa de la Independencia la Legión Británica, la municipalidad bogotana compró en la misma vía un lote más pequeño y lo donó al ministro de la Gran Bretaña en Colombia. Desde entonces este cementerio fue conocido por los piadosos bogotanos como “protestante”. El propio Libertador Bolívar estipuló en un decreto la prohibición irrevocable de seguir sepultando muertos en las iglesias; pero el empecinamiento de los bogotanos siguió en pie de guerra.

Una vez inaugurada la necrópolis de la actual calle 26 le llegó su difunto número uno. Era un acaudalado habitante de la parroquia de San Victorino cuyo cadáver fue conducido al nuevo camposanto dentro de un fino ataúd de madera. Pero ocurrió que a los pocos días algunos vecinos hicieron correr el rumor de que había habido una suplantación fraudulenta y que el extinto había sido enterrado en una iglesia. Hubo gran revuelo, hasta el punto de que el jefe político municipal se trasladó al cementerio acompañado de un notario. Allí dio la correspondiente orden de exhumación. Cumplida la diligencia creció el estupor de los funcionarios al comprobar que el féretro estaba lleno de tierra y piedras7.

Tan recalcitrante fue la obstinación de los bogotanos en esta absurda tradición que el gobierno aceptó más tarde una fórmula transaccional: en lo sucesivo se autorizaría de nuevo la inhumación de los muertos en los templos mediante el pago de un impuesto con el cual se apresurarían las obras de construcción de la nueva necrópolis. La prensa, por su parte, se convirtió en un aliado de gran eficacia en la lucha por desviar a las gentes de las iglesias hacia el cementerio. La saturación de algunos templos como albergue de difuntos llegó a tal extremo que en 1832 un juez notificó públicamente que en forma específica quedaban prohibidos los entierros en el templo de los agustinos debido a la insoportable pestilencia que se percibía desde las inmediaciones8.

Finalmente, en 1836 dio al servicio oficialmente el nuevo camposanto el entonces gobernador de Bogotá, doctor Rufino Cuervo, quien adquirió la bóveda número uno a fin de dar ejemplo. Otro acto solemnísimo que contribuyó eficazmente a vencer atavismos y supercherías fue el sepelio del general Santander en el cementerio, en 1840. Un dato curioso en relación con este tema es que en el Bogotá de esa época había un solo ataúd para servicio de los pobres. Esta caja era utilizada en forma rotatoria, de modo que el difunto era conducido al cementerio en el ataúd público y al llegar allí era extraído, empacado en un burdo costal y arrojado a la fosa9.

HABLEMOS DE MODA

Los años inciales del siglo xix trajeron consigo cambios radicales en la indumentaria de los santafereños, que fueron mucho más ostensibles después de la Independencia, debido en buena parte al advenimiento de gentes extranjeras que aportaron nuevos usos en este campo. Fue el colapso de las pelucas típicamente dieciochescas, los peinados femeninos que a menudo alcanzaban alturas extravagantes, los pantalones a la rodilla combinados con medias largas de seda, los zapatos de pomposas hebillas doradas y plateadas y los sombreros tricornios. Puede decirse que la moda tendió a hacerse más informal con las levitas, los pantalones largos, los zapatos de charol y los altos sombreros de copa. Los viajeros foráneos anotaban aquella tendencia bogotana, que perduró hasta hace pocos años, de preferir el negro en los trajes. Son también interesantes las apuntaciones del francés Le Moyne en este sentido:

“La gente del pueblo… no tiene cama y duerme por lo general en el suelo encima de una estera o de una piel de toro y no se quita para acostarse la ropa que ha llevado puesta durante el día… Los hombres no llevan más que una camisa, calzón de tela de algodón muy gruesa, una ruana de lana y sombrero de paja. La ruana, que se usa en toda la América del Sur por los campesinos y gentes del pueblo, la llevan en las ciudades también las personas de la alta sociedad para sustituir con ventaja la capa, en especial cuando montan un caballo para ir de viaje, o aunque sólo sea para salir al campo”10.

Se llamaba “orejones” a los campesinos de la sabana debido a su inveterada costumbre de usar debajo del sombrero de jipa un pañuelo rabo de gallo cuyas puntas asomaban por los lados semejando dos grandes orejas de conejo. Los viernes, días del tradicional mercado bogotano, la ciudad se veía invadida de “orejones”, especialmente en la Plaza Mayor.

En cuanto a los esclavos, éstos usaban calzones, camisas y ruanas listadas. Los indios vestían con marcada preferencia de algodón, tal como los hallaron Quesada y sus hombres. Andaban descalzos o de alpargatas. Este rudimentario calzado popular era el que usaban la mayoría de los soldados. El calzado era sin duda el distintivo más claro de las clases sociales. El viajero francés Le Moyne describe minuciosamente un fenómeno que lo impresionó en las clases populares: las temibles niguas, ya descritas por don Juan de Castellanos y que con tanta sevicia atormentaron a los conquistadores españoles.

Cuenta el autor cómo el hábito de andar descalzos o malamente protegidos con sandalias o alpargates exponía a las gentes pobres al asalto despiadado de los crueles afanípteros, que se les introducían bajo la piel de las extremidades y les depositaban allí sus huevos causándoles ulceraciones y escozores infernales.

Hay otra anotación del francés Boussingault que merece destacarse. Es la que hace alusión a las prostitutas, las cuales, en un gesto casi desafiante andaban a pie descalzo pero con la condición de que, para lucir más coquetas, se ponían gruesos y vistosos anillos en los dedos de los pies, lo cual suscitaba la secreta envidia de las señoras y doncellas de la clase alta.

Es también interesante la descripción que hace don José María Cordovez Moure de la pobre vestimenta de los estudiantes bogotanos, incluidos los bartolinos y rosaristas. Estaba generalizada la creencia de que los estudiantes debían pasar sus años de claustro dentro de la más rigurosa austeridad, por lo cual los infelices iban a las aulas sin ropa interior ni calcetines. Los zapatos eran tan burdos que se podían poner en ambos pies sin distinción de izquierdos ni derechos. Algunos usaban babuchas de tafilete y otros los simples alpargates. Se protegían la cabeza con unos sombreros alones y muy ordinarios que eran conocidos como “panza de burro”. Completaba el atuendo el llamado “capote de calamaco”. Esta especie de gran tabardo tenía dos enormes bolsillos donde los estudiantes depositaban longanizas, mendrugos, patacones, panelitas de leche, cuajada, tamales y una vela de sebo envuelta en telas de cebolla colorada que, según la tradición estudiantil, era el mejor suavizante para las manos contra los ferulazos y palmetazos de los maestros desalmados.

BEATAS Y MERETRICES

Se refieren también los viajeros con mucho interés a las beatas, célibes irreductibles, rezanderas y chismosas, que vestían los santos para las procesiones y demás festividades religiosas y cuyo invariable atuendo negro las hacía semejantes a los buitres. Había también la clase de las beatas transitorias, que eran mujeres, a veces jóvenes y agraciadas, que hacían determinados votos temporales y vestían hábitos religiosos sin haber profesado el monjío, todo ello como consecuencia de haber hecho una promesa a trueque de alguna merced ya recibida o por recibir. Desde luego, una vez concluido el plazo del voto, estas beatas fugaces retornaban alborozadas al mundo y sus placeres.

Las meretrices, a las que ya nos referimos en cuanto a su indumento, también estaban divididas en clases sociales y ejercían su ministerio desafiando no sólo la dura reprobación social, sino el riesgo de que funcionarios tan severos como el famoso don Buenaventura Ahumada las enviara confinadas a alguna región insalubre y remota. La diferencia entre unas y otras era básicamente racial, ya que las de clase baja eran por lo general indias o mestizas. Pero acaso lo más pintoresco de este submundo urbano del lenocinio eran los sobrenombres con que se distinguía a las prostitutas o “guarichas”, los cuales siempre se relacionaban directamente con alguna característica sobresaliente del personaje. Por ejemplo, cuenta Boussingault de una muy afamada a quien conocían en Bogotá con el deslumbrante remoquete de “La quebrantacujas”, acaso por su indomable fiereza en el ejercicio de los lances amorosos.

LA RUTINA DIARIA

Según testimonios como el de doña Josefa Acevedo de Gómez, la vida cotidiana de los santafereños a principios de siglo era en extremo sobria y sencilla. Asistían a misa todos los días, regresaban a sus casas a almorzar (desayunar) y después salían a ocuparse de sus actividades y negocios. Volvían a sus casas entre las doce y la una para la comida del mediodía, cerraban las puertas y cumplían con el ritual de la siesta durante por lo menos una hora. Regresaban a su trabajo y a la hora vespertina solían darse un paseo por el atrio de la catedral, por la Alameda (actual carrera 13) o por el aserrío. Nuestros antepasados eran unos grandes glotones. Al regresar a casa hacia el final de la tarde tomaban invariablemente el “refresco”, que consistía en chocolate con abundante dulce y colaciones. A continuación venía el rosario en familia, después del cual se hacía o recibía alguna visita o se charlaba en familia. Entre las 9 y las 10 de la noche se servía la cena. Concluida esta última sesión gastronómica, los bogotanos se acostaban.

Esta rutina variaba sustancialmente el domingo. El almuerzo (desayuno) se hacía más opíparo con el refuerzo de los tamales. Se intensificaba el intercambio de visitas y de paseos por San Victorino, en los cuales damas y caballeros lucían sus mejores galas. Ese día de la semana se veían desfilar por las calles los tres únicos coches que había en la ciudad: el del virrey, el del arzobispo y el de la familia Lozano (marqueses de San Jorge). A veces se representaban dramas y comedias en el Coliseo y se sabe por los testimonios de la época que su ejecución por lo general dejaba mucho que desear. Era frecuente también que en las casas principales se celebraran bailes o reuniones para jugar cartas, principalmente el juego llamado de ropilla.

El chocolate fue desde los primeros tiempos de Bogotá una bebida básica entre los bogotanos. El cacao era molido y amasado en forma de bolas o pastillas y se le mezclaba maíz en proporción al rango social del consumidor. El chocolate destinado a la servidumbre solía contener mayor cantidad de maíz. Cuando las familias aristocráticas querían brindar un agasajo memorable a un grupo de invitados, el convite se realizaba esencialmente a base de chocolate mezclado con canela aromática y vino, lo cual le daba un sabor exquisito. Algunas familias cultivaban la costumbre de añejar el chocolate envolviéndolo cuidadosamente en papel y guardándolo en arcones durante periodos que podían llegar hasta los ocho años.

Echemos ahora un vistazo sobre la conformación y dotación de las cocinas santafereñas, en cuyo interior oficiaba la criada a cuyo cargo había sido encomendada esta dependencia fundamental de la casa. En primer término había una gran piedra que se utilizaba exclusivamente para moler y aderezar el chocolate. Luego un trípode de piedras donde se hacía el fuego para colocar sobre él las ollas y calderos de hierro y arcilla para el típico puchero y otras viandas; más adelante una parrilla donde se colocaban las sartenes para freír y asar las carnes. Completaba esta dotación la tradicional paila de cobre en que se preparaban los dulces. Albergaba también la cocina la enorme tinaja barrigona en la que se almacenaba el agua potable.

Para la comida de mediodía, uno de los platos más apetecidos era la antigua olla española, mezcolanza heterogénea de muy diversas viandas a las que se añadían caldo, verduras, longanizas y morcillas. El postre generalmente consistía en dulce de guayaba. Los artesanos preferían el ajiaco, o, en su defecto, la carne cocida con maíz, papas, plátanos, yuca y legumbres. También apetecían la mazamorra y las arepas de maíz. Por su parte, los indígenas que habitaban en los extramuros en bohíos idénticos a los que halló Jiménez de Quesada, no solían consumir mucha carne, con la única excepción de la de curí; en cambio consumían abundancia de papas, arracachas, legumbres secas y arepas. Todas sus comidas se acompañaban de generosas libaciones de chicha.

Otro elemento relacionado con la comida que marcaba nítidamente las diferencias entre las clases sociales era la vajilla. En los estamentos altos, las vajillas eran de plata o de loza importada; en los bajos eran de barro cocido boyacense. En las clases altas los cubiertos eran de quincallería y los vasos y copas de plata. En todas las clases sociales la clásica arepa tuvo casi totalmente desplazado al pan hasta 1840, año en que según los informes de Le Moyne, ya se habían instalado en Bogotá unos panaderos franceses que, gracias a la calidad de su producto, estaban logrando con muy buen éxito que los bogotanos se aficionaran al consumo del pan11.

El primerísimo quehacer de los bogotanos en el día era, como se ha indicado, la asistencia a misa. Después, cada cual a su oficio. Artesanos, aguateras, mozos y criadas iniciaban labores al alba; la burocracia a las siete de la mañana, y los comerciantes, menos madrugadores, a las nueve. Las señoras y amas de casa de las clases altas, de acuerdo con el Tratado de economía doméstica de doña Josefa Acevedo de Gómez, después de la misa dedicaban las primeras horas de la mañana al arreglo de la casa, luego al de su persona y finalmente al desayuno. El resto del día las damas se dedicaban a las ocupaciones propias de su condición y de su sexo tales como el dibujo, el bordado, la costura y la enseñanza de los niños. Era claro que ninguna mujer trabajaba fuera de su casa con la única salvedad de las escasas maestras que ejercían sus menesteres pedagógicos en centros de enseñanza primaria y de unas pocas viudas que habían heredado de sus maridos establecimientos de comercio que ellas mismas atendían. Cuando se daba el caso de que por estrecheces de fortuna las mujeres debían contribuir con algún trabajo productivo al presupuesto del hogar, su actividad se orientaba hacia la modistería, cortando y cosiendo los trajes de las damas acaudaladas, o a la repostería, aderezando platos especiales, postres y pasteles para fiestas y veladas. Muy otra era la suerte de las mujeres pertenecientes a los estratos bajos, que sí tenían que trabajar y cuyos quehaceres eran principalmente el del servicio doméstico, lavanderas, aplanchadoras, aguateras y expendedoras en el mercado.

Las incomodidades y estrecheces en la conducción, provisión y manejo del agua, por una parte, y por otra, el clima de la ciudad, se constituyeron en factores determinantes para que los santafereños no fueran exactamente unos paradigmas del aseo personal. En general, todo el aseo consistía en una rápida ablución de cara y manos en la jofaina o aguamanil de la alcoba. Y ahí paraba todo, aunque ni siquiera éste era un uso muy generalizado. En cuanto al baño de cuerpo entero, se trataba ya de otro problema que era preciso manejar en forma diferente y con otros elementos. Algunos bogotanos lo realizaban semanalmente o cada 15 días en los ríos San Cristóbal, Tunjuelo, Bogotá y Arzobispo, o en algunos chorros y quebradas, siempre que hubiera buen tiempo. Se abstenían de hacerlo en los ríos San Francisco y San Agustín, que desde época muy temprana de la ciudad ya eran utilizados como basureros, albañales y retretes públicos. Otros preferían no hacer de su baño un paseo y cuando se decidían a tan intrépida acción aguardaban la llegada de un domingo soleado y ponían en el segundo patio de la casa un enorme platón de agua para que se tibiara al sol. Esta agua era reforzada por el contenido de numerosas olletas que se ponían a calentar en el fogón de la cocina. Era una costumbre muy arraigada no pasar bocado desde tres horas antes de lavarse porque la contravención de esta norma podía, según la convicción generalizada, acarrear graves trastornos de salud. Igualmente, otra creencia muy antigua consistía en que en el día del baño no se podía probar el aguacate ni el plátano manzano.

Luego de proceder a esta audaz y peligrosa operación de bañarse, era de rigor tomar una copa de mistela para entrar en calor nuevamente. Otra práctica invariable de las mujeres el día del baño era la de pasarse el resto del día con el cabello suelto a fin de que estuviera perfectamente seco antes de la noche ya que, según una superchería aceptada por unanimidad, “irse a la cama con el pelo mojado daba coto”. El francés Le Moyne dejó constancia de su admiración por las bellas y lustrosas cabelleras de las bogotanas en las cuales, según decía el viajero, venían a aparecer las canas mucho más tarde que en las de las europeas. ¿Las causas? Le Moyne no podía señalarlas con absoluta certeza. Pero lo cierto es que un día, estando de visita en una residencia muy distinguida, encontró a una de las señoritas de la casa humedeciendo en forma abundante su cabellera con orines. Le Moyne no pudo establecer la razón inicial de este repugnante champú natural que vio aplicar a la damita en cuestión con la mayor naturalidad. Pero lo que sí pudo verificar plenamente fue que varias bogotanas se deshicieron en elogios de este tónico supuestamente infalible para fortalecer y embellecer el cabello femenino. A continuación pudo averiguar Le Moyne, por los testimonios de otros viajeros, que éste era un uso muy generalizado en toda Hispanoamérica. El viajero Paul Marcoy anotó en sus apuntes de viaje por Suramérica que las peruanas se rociaban el cabello con orina abundante y luego le daban lustre con grasa de cordero12. Lo que no nos revelaron Le Moyne y Marcoy, acaso porque no pudieron averiguarlo, fue si las lindas bogotanas, peruanas, etc., utilizaban algún remedio o perfume adicional para contrarrestar las emanaciones producidas por su saludable tónico capilar.

Por directa herencia española los santafereños, como ya lo anotamos atrás, hicieron de la siesta un ritual inmodificable y sagrado. Si bien algunos destinaban solamente una hora para este reposo diurno, había quienes lo prolongaban hasta tres y cuatro horas. Cualquiera que fuera la índole de su profesión u oficio, los bogotanos se las ingeniaban para disponer y organizar sus actividades de tal modo que no interfirieran con la siesta. Todo se cerraba hacia la una de la tarde y sólo a las tres empezaban a reabrirse puertas de despachos, almacenes, tiendas y talleres. En ese lapso la ciudad se sumía en un marasmo total. Y lo más curioso es que los extranjeros que llegaban a la ciudad sin haber practicado nunca el hábito de la siesta no tardaban en contraerlo y en disfrutarlo con verdadero deleite. Después de la siesta se reanudaban las actividades y luego se hacía el habitual paseo por la alameda, o los hombres concurrían a la tertulia que tenía lugar en el altozano de la catedral.

Era frecuente que las familias bogotanas, dada la oscuridad que imperaba en el ámbito urbano durante la noche, aprovecharan las lunas llenas para “pagar” alguna visita pendiente. Se organizaban entonces verdaderas caravanas en las que participaban párvulos de todas las edades y la servidumbre en masa que se repartía el trabajo de cargar a los niños, llevar el clásico farol con la vela de sebo y portar paraguas y zapatones en previsión de una lluvia repentina a la hora del regreso. Esas alegres caravanas encontraban a menudo en su ruta tropiezos desagradables tales como indios ebrios de chicha, variedad de mendigos y “una que otra vieja vergonzante que ataja sin vergüenza alguna al pasajero pidiéndole limosna para un marido que hace diez años agoniza todas las noches y nunca acaba de morir”13.

La extrema lentitud de esta vida cotidiana tenía su razón de ser en el aislamiento que separaba a Bogotá del mundo exterior, y en la actividad económica de ritmo lento por las escasas posibilidades de lucro de un país poco ligado al mercado internacional y con un mercado interno en que dominaban la autosubsistencia y la baja capacidad de demanda. Una economía con tales características no exigía actividad en las transacciones entre los particulares, en los trámites de la administración pública ni en las comunicaciones. De ahí que la capital, al sólo disponer de los pésimos caminos de herradura que ya conocemos, pasó el siglo sin usar el viejo invento de la rueda en sus contactos con el resto del país. Sólo tendríamos que exceptuar las ruedas que a partir de 1847 comenzaron a impulsar regularmente los vapores del río Magdalena. Todo esto determinaba que la percepción del tiempo por parte de los bogotanos fuera muy peculiar, hasta el punto de que las gentes lo medían no por horas ni por días, sino por semanas y meses. Resulta, por lo tanto acertado el cronista que decía que a los habitantes de Bogotá “no les importaba esperar ni hacer esperar”.

FIESTAS Y DIVERSIONES PÚBLICAS

Antes de la Independencia había dos clases de regocijos públicos: los tradicionales de índole religiosa y los profanos, todos los cuales tenían relación con acontecimientos importantes ocurridos en la metrópoli tales como la coronación de un nuevo rey, los nacimientos de los príncipes, los matrimonios de éstos y de las infantas o la llegada a Santafé de un nuevo virrey. Estas últimas celebraciones fueron sustituidas después de la Independencia por el 20 de julio y el 7 de agosto.

Como un ejemplo típico de las fiestas no religiosas se puede citar el testimonio del cronista José María Caballero sobre las festividades que tuvieron lugar en la ciudad con motivo de la llegada del virrey Antonio Amar y Borbón. Refiere el autor que con tal motivo hubo corridas de toros, globos al aire, iluminación de las calles, bandas de música, fuegos artificiales y un baile de máscaras en el Coliseo. Esto sucedió a principios de 1804. A fines de 1807 se celebró el cumpleaños de la virreina con corridas de toros y una comedia en el Coliseo. Más adelante, en febrero de 1808, llegó a Santafé con el inevitable retardo, la noticia del triunfo obtenido por los fieles vasallos de la ciudad de Buenos Aires contra la expedición invasora que envió a ese puerto la corona británica con el propósito de arrebatar los valiosos territorios del Río de la Plata a España. Inmediatamente el virrey Amar hizo publicar un bando en el cual se decretaban varios días de fiestas para festejar la victoria lograda contra la más agresiva potencia rival de la corona hispánica.

En esta oportunidad hubo vistosos desfiles ecuestres, ornamentación de las calles principales, campanas al vuelo, fuegos artificiales, bandas de música, lidia de toros, bailes y festines. Un poco más adelante, en junio, se celebró con regocijos similares la coronación de Fernando VII.

Poco o nada variaron estas festividades en sus modalidades principales después de la Independencia. El 20 de julio de 1811, primer aniversario de la revolución, hubo cohetería, globos, bailes, comedias e iluminación por tres días de la ciudad. Durante la Patria Boba hubo notable profusión de celebraciones públicas. Caballero cuenta de unas en 1812 en que las gentes salieron disfrazadas a la calle. Dice: “Yo salí vestido de negro bajero y otros salieron vestidos de oidores con golilla y garnacha, a caballo”. El 19 de enero de 1813 tuvo lugar la celebración de la victoria bogotana sobre Baraya y los federalistas. Se armó una gran tienda de campaña en el llano de San Victorino, donde el presidente Nariño almorzó con todo el ejército. Vinieron luego los toros, un baile en casa del presidente y uno popular en la misma tienda de campaña, al cual concurrieron unas 600 personas. Las últimas grandes festividades de la Patria Boba tuvieron lugar el 20 de julio de 1815 con la única diferencia de que en esta oportunidad el poder estaba en manos de los federalistas o “carracos”. El cronista Caballero, que era un real partidario de Nariño, las comentó irónicamente haciendo en su diario una referencia mordaz a las delicias de divertirse por cuenta del Estado. Más adelante narra:

“El viernes 21, toros; 22, toros; 23 terneros… El viernes 21, toros, y a la noche comedia con el mismo lujo, y aún más, porque la iluminación fue con esperma.

”[Se presentó] Julio César y se concluyó con otro monólogo de Antonio Ricaurte el que se sentó en un baúl de pólvora y le pego fuego por no ser cogido por los godos, por el lado de Caracas, criollo de esta ciudad. [Admirable valor] Pero no para imitarlo. Sábado y domingo, toros y comedias. El lunes 24 se repitió la comedia del jueves, con la misma ostentación y la entrada libre a todo ciudadano, y se concluyeron las fiestas”.

En otro lugar de su diario cuenta Caballero que ya en 1815 los santafereños fueron privados por decreto del placer de los fuegos artificiales debido a que la totalidad de la pólvora que se producía empezó a ser destinada a las necesidades del ejército.

Durante el terrorífico régimen de Morillo, el Pacificador ofreció un baile que fue en esencia un vituperable alarde de sadismo puesto que a él fueron invitadas una serie de damas santafereñas cuyos padres, maridos, hijos y otros deudos habían sido sacrificados por patriotas, aguardaban la misma suerte o estaban en exilio o prisión. Las infelices tuvieron que acudir al convite no obstante la tribulación y la pesadumbre que las agobiaba y fingir amabilidad y cortesía con el verdugo de sus seres más queridos. En mayo de 1817, bajo el no menos sanguinario régimen del virrey Juan Sámano, hubo varios días consecutivos de festejos para celebrar el matrimonio de Fernando VII. Se dieron los consabidos bailes, toros, globos, fuegos de artificio, etc. Y el periódico realista La Gaceta de Santafé registró en forma zalamera y ampulosa las fiestas haciendo marcada referencia al periodo de paz y progreso que se vivía con la restitución del poder virreinal en el Nuevo Reino.

Para celebrar el cumpleaños del vicepresidente Santander, el 2 de abril de 1820, hubo un festejo tan significativo como pintoresco. Frente a la casa de gobierno desfiló una carroza integrada por un grupo de personas que simbolizaban el despotismo vencido por los libertadores. Dentro del vehículo iban 10 jovencitas muy hermosas que representaban las 10 provincias granadinas ya emancipadas. Estas doncellas aparecían alborozadas y sonrientes. En otro lugar de la carroza iban otras que exhalaban amargos gemidos puesto que simbolizaban las provincias a las que no había llegado aún la acción libertadora. Otras cuatro niñas, que también iban a bordo de la carroza, simbolizaban La Victoria, La Libertad, La Justicia y La Fama. Luego, el 20 de julio de 1820, se celebró con mucho regocijo el décimo aniversario de la revolución. Pero la fiesta que sin duda alguna opacó a todas por su esplendor inusitado fue la que conmemoró el primer aniversario de la victoria de Boyacá, el 7 de agosto de 1820. Ese día se iniciaron los festejos, los cuales se prolongaron hasta el 11. Hubo banquete en la casa de gobierno, repiques de campanas, alboradas con salvas de artillería, desfiles de bandas militares, tedeum en la catedral, agasajos a las tropas, bailes y comedias. En la misma celebración del año siguiente, acaso por influencia de la Legión Británica, el público bogotano, atávicamente tan aislado del mundo, tuvo su primer contacto con el genio incomparable de William Shakespeare. En efecto, en la noche el Coliseo se llenó en su totalidad de bogotanos ansiosos de ver la representación de Otelo que tuvo lugar allí.

Como aspecto curioso debemos anotar que desde entonces existió en Colombia la preocupación por el traumatismo laboral que causaba el exceso de fiestas, contra el cual se pronunció el Congreso de Cúcuta. Sin embargo, ocurrió lo de siempre. Las disposiciones del Congreso fueron habilidosamente burladas y el ocio por cuenta de las fiestas continuó. Otro dato es que parte de las fiestas celebradas en 1822 consistió en la ostentosa manumisión de 13 esclavos.

Las fiestas de 1823 fueron mucho más sobrias y ricas en resultados positivos para la comunidad. Se abrió la nueva Biblioteca Nacional, 33 esclavos fueron manumitidos, se hicieron varias representaciones teatrales y se sorteó una lotería a beneficio de los mendigos.

Los toros, que como hemos visto eran el común denominador de todas estas celebraciones, constituían entonces un espectáculo que distaba mucho de la lidia ortodoxa y encuadrada dentro de severos reglamentos que ya entonces se practicaba en España y que con algunas variaciones conocemos hoy. Era un zafarrancho bárbaro muy similar a las caóticas “corralejas” que hoy se realizan en la zona interior de nuestro litoral atlántico. No había diestros y, en consecuencia, a los toros se enfrentaban todos los espontáneos que tuvieran a bien hacerlo una vez que el aguardiente o la chicha les infundían el valor necesario. Desde luego, como Bogotá no disponía de un coso taurino específico, para tal efecto se cercaban las principales plazas de la ciudad, especialmente la Mayor, y alrededor se levantaban graderías rudimentarias. Y allí tenía lugar el pandemónium. Jinetes que pinchaban a los toros con rejones y banderillas; otros cuyo objetivo era agarrarlo por la cola y derribarlo; muchos que se les enfrentaban a pie. Y con relativa frecuencia, uno que otro que pagaba con la vida su torpeza en esta lidia improvisada.

Otra de las diversiones populares que gozaban de arraigo en Bogotá era el juego de tejo o turmequé, de origen muisca, cuyas características no han variado hasta nuestros días. Una que hoy es netamente popular pero que entonces contaba con el favor de todas las clases sociales era la riña de gallos, hasta el punto de que personajes del alto mundo social y de los negocios criaban gallos de pelea y asistían puntualmente a las galleras donde se cruzaban apuestas por sumas muy elevadas. Asimismo el juego de bolos mantenía una fuerte hinchada que lo practicaba con gran asiduidad.

El 25 de julio de 1825, para celebrar el primer aniversario de la victoria de Ayacucho, tuvo lugar en Bogotá una sensacional innovación que puso aún más en evidencia el vigoroso influjo que venían ejerciendo los ingleses sobre la cultura y las costumbres de la naciente república. Nos referimos a las carreras de caballos. Con toda la solemnidad debida se celebraron las primeras competencias ecuestres “a lo inglés” en la quinta llamada La Floresta, en las afueras de Bogotá. Como inspectores del evento fueron designados don Pedro Gual, secretario de Relaciones Exteriores; don José Manuel Restrepo, secretario del Interior; el coronel inglés Campbell, y el Señor James Henderson, Cónsul General y Encargado de Negocios de Su Majestad británica en la Nueva Granada respectivamente. Otro inglés, el doctor Mayne, fue nombrado como secretario de las carreras y un caballero judío de apellido Leidersdorf, como depositario de las apuestas14. La longitud de la “pista” era de dos millas y había un reglamento que establecía todas las normas referentes a las apuestas. Varios distinguidos ciudadanos nacionales y extranjeros poseedores de caballos los inscribieron para las competencias. Pero el que en principio se impuso sobre los demás y obtuvo por lo tanto jugosos premios, resultó ser el caballo Ayacucho de propiedad del cónsul Henderson. Otros caballos que también ganaron carreras y por ende buenas bolsas para sus propietarios fueron Pichincha del señor Samuel Sayer, Pepper del señor Juan Bernardo Elbers y Waterloo del doctor Mayne.

Fue tal el entusiasmo que despertó en Bogotá el espectáculo de las carreras ecuestres, que de inmediato15 se convocó a un grupo de connotados personajes nativos y foráneos a fin de acordar las bases para establecer en forma regular y permanente dichas competencias en la capital. De esas reuniones preliminares salió la fundación del llamado Club para las carreras de Bogotá, antecesor lejano del actual Jockey Club. Como patrono del club fue acordado por unanimidad el vicepresidente Santander; como presidente de la junta directiva el cónsul británico y afortunado poseedor del caballo Ayacucho, señor James Henderson; y como miembros de la junta los colombianos Juan Manuel y Manuel Antonio Arrubla, Luis Montoya, Joaquín París, Ricardo Santamaría y Bernardo Álvarez, y los extranjeros Cade, Mamby, Bendel y Elbers. Como secretario se nombró a un caballero judío de apellido Levy. Además de proporcionar a los ciudadanos una diversión muy atractiva, este Club fue de notable utilidad para incrementar la influencia de los ingleses en nuestra sociedad. Sin embargo no resultó muy larga la vida de este primer Jockey Club, puesto que sus fundadores cometieron el error de promover y poner en marcha tan brillante negocio sin darle participación alguna al fisco municipal que, naturalmente, puso el grito en el cielo16. Y como si esto fuera poco, también el largo brazo de la Iglesia católica se unió al del municipio en su guerra contra las carreras de caballos, a las que sus pastores dieron en llamar “diversión de protestantes”. Como consecuencia final las carreras de caballos sufrieron en Bogotá un receso de muchos años.

Contra ellas se argumentó también que estimulaban el vicio del juego, el cual, preciso es reconocerlo, estaba sumamente arraigado entre los bogotanos. En efecto, no había arbitrio imaginable al cual no recurrieran para procurarse el placer de los juegos de azar. Los apasionaban los juegos de barajas en su infinita variedad, los dados, la ruleta y, por supuesto, las riñas de gallos. Se jugaba en las casas, en las calles, en donde fuera posible. Informa Mollien que en 1823 un astuto francés alcanzó a tener todo listo para abrir en la ciudad un casino típicamente parisiense, con tan mala suerte que el vicepresidente Santander, convencido de que la tal casa de juego sería un diabólico instrumento para acabar de pervertir a los capitalinos, conminó al francés para suspender de inmediato los preparativos de la apertura de su centro de tahúres y le exigió abandonar cuanto antes el país bajo pena de graves sanciones. Sin embargo, medidas como ésta no fueron eficaces para poner coto a la pasión de los bogotanos por los juegos de azar. No podemos dejar de anotar el hecho significativo de que el frenesí de las mujeres por el juego igualaba y en ocasiones superaba al de los hombres. Resulta sintomático recordar que el general Rafael Urdaneta perdió a los naipes en una sola noche la gruesa suma de 20 000 pesos. En cuanto a las riñas de gallos, también alrededor de este espectáculo se movían cantidades considerables de dinero, de las cuales es una muestra elocuente el hecho de que hubo propietarios de gallos vencedores que llegaron a ganar hasta 2 000 pesos en una riña. Los señores que concurrían a las fondas siempre llevaban barajas en el bolsillo para jugar en las mesas. Por otra parte, según constató el diplomático sueco Gosselman, proliferaban en Bogotá numerosas casas clandestinas de juego que, aunque duramente reprimidas por la policía, especialmente por el implacable Ventura Ahumada, continuaron funcionando y “desplumando” a los capitalinos.

En relación con el juego, hay una anécdota picante que cuenta el general O’Leary en sus memorias. Estando el Libertador de salida de Bogotá hacia Venezuela a fin de solucionar el problema de la insurrección de Páez, pernoctó la primera noche en Hato Grande, la hacienda que ya había pasado a manos del vicepresidente Santander. La siguiente noche la pasó en Boyta, que pertenecía a Luis Montoya. Con Bolívar estaban Santander y los señores Arrubla y Montoya, que fueron los comisionistas y negociadores del colosal empréstito contratado en Inglaterra dos años atrás. En la velada los cuatro decidieron jugar una partida de cartas en la cual la suerte favoreció generosamente al Libertador. Ya tarde en la noche, cuando las ganancias obtenidas eran considerables, Bolívar interrumpió por un momento el juego y, haciendo derroche de un humor ácido y punzante, dijo a sus compañeros de mesa: “A este paso muy pronto voy a quedar de dueño del empréstito”. Esta frase, en apariencia inofensiva, era una clara y directa alusión a las provechosas especulaciones que, según se decía entonces, habían realizado Santander, Arrubla y Montoya con los dineros del empréstito inglés. Por supuesto Santander no la tomó a broma.

En diciembre de 1825 el periódico La Miscelánea felicitó efusivamente a don Ventura Ahumada por haber prohibido los juegos de azar para las fiestas de fin de año. Igualmente le rogaba el articulista que prohibiera definitivamente las corridas de toros, a lo cual no llegó a atreverse el infatigable policía.

Los intensos esfuerzos de don Ventura contra los juegos de azar tuvieron apenas un efecto transitorio. Oigamos de nuevo al francés Le Moyne en la relación que hace sobre el vicio del juego en Bogotá. Cuenta el autor que en los arrabales de la capital la plaza de la iglesia se convertía durante unos cuantos días en un verdadero campo de feria, donde al aire libre o bajo tiendas se instalaban puestos para la venta de carnes asadas, pasteles, frutas, chicha, aguardiente y fritos, y también cafés, restaurantes, juegos de dados y mesas de monte y de ruleta.

“Estos juegos atraen a muchas gentes, pues la afición al juego está muy extendida en el país entre personas de todas las clases sociales, y aunque por mi parte esté dispuesto a atribuir muchas de estas cosas al abandono republicano, sin embargo me apenó ver muchas veces a familias burguesas honorables y hasta señores que ocupaban los puestos más elevados en la administración o en el ejército, pasarse toda la noche sin experimentar la menor vergüenza, alrededor de la mesa de juego jugándose los cuartos con palurdos, negros o mulatos, de la más baja estofa”.

Pero no fue sólo don Ventura Ahumada quien aplicó mano fuerte contra el juego y otros vicios. Durante el régimen de Santander también las autoridades mostraron una dureza inexorable contra tales lacras sociales. A mediados de octubre de 1836 Florentino González, que era entonces gobernador de la provincia de Bogotá, hizo publicar en El Constitucional de Cundinamarca la siguiente orden:

“Según se dice cuadrillas de jóvenes… se reúnen en varias casas para entregarse a todos los excesos de embriaguez y de la prostitución… los excesos que pasan en ellas los hacen en muchas ocasiones precipitarse ebrios al medio de las calles, y entonces la vigilante policía puede apoderarse de sus personas… Y para que por todos los medios se ocurra a cortar el mal, transcribo esta comunicación al Sr. Rector de la Universidad…”.

Posteriormente, el 21 de enero de 1842, el mismo periódico informaba que las autoridades habían allanado una casa de pésima reputación dedicada principalmente a juegos clandestinos, donde habían sido sorprendidos frailes, clérigos, vagos, y empleados públicos.

Todavía a finales de siglo motivo de seria preocupación continuaba siendo para las autoridades la proliferación de los establecimientos clandestinos de juego17. La ingenuidad de dichas autoridades en su cruzada contra las artes de los tahúres llegó a extremos tales que en 1881, la Asamblea del estado soberano de Cundinamarca aprobó una ley que ordenaba a las casas donde se practicara este quehacer vitando, que fijaran en la entrada un letrero muy visible con esta inscripción: “Casa sospechosa de vicio y deshonra”. La tabla con estas palabras infamantes debía estar iluminada en la noche con un farol de gas o petróleo. Los garitos además estarían obligados a llevar una matrícula de todos sus jugadores habituales y a publicar sus nombres en el periódico oficial del Estado. Asimismo, los empresarios de estos casinos debían pagar con sus propios recursos un policía que permaneciera dentro de la edificación hasta que partiera el último tahúr, con la finalidad de hacer guardar el orden y la mesura18. Podrá suponerse el rigor con que los empresarios de juegos acataron estas pintorescas disposiciones. En cambio, lo que pensamos que sí pudo tener alguna efectividad fue una nota en que el Correo Nacional del 4 de septiembre de 1894 recordó a la ciudadanía que, en virtud de una ley de 1887, nadie estaba obligado a pagar deudas de juego.

Volviendo atrás, en 1828, para celebrar el pronunciamiento del pueblo bogotano en favor de la dictadura de Bolívar, la municipalidad decretó la celebración de regocijos populares que se prolongaron durante seis días y comprendieron las tradicionales corridas, los bailes y las comedias. En esa oportunidad se brindó también a las gentes el cruel espectáculo del “toro encandelillado”, que consistía en atar a los cuernos del animal trapos ensopados en materias inflamables a los cuales se les prendía fuego. Enseguida el animal era soltado por las calles a lo largo de las cuales corría atormentado por el fuego. Poco después, para celebrar un aniversario más de la entrada triunfal del Libertador a Bogotá después de Boyacá, se llevó a cabo un suntuoso baile de máscaras en el Coliseo. Este baile, como se recordará, fue la oportunidad que programaron los conjurados para dar muerte a Bolívar al socaire del anonimato que daban los disfraces. Una casualidad enteramente fortuita salvó la vida del Libertador, quien nuevamente volvió a estar en grave peligro en la noche del 25 de septiembre de 1828.

Vale anotar que durante el segundo gobierno de Santander quedaron minimizadas las celebraciones del 7 de agosto por considerar que darle cualquier relieve a la fecha de la Batalla de Boyacá era dárselo a la memoria de Bolívar.

Aunque al finalizar el siglo xix Bogotá se asomaba en algunos aspectos al xx, parecía que en otros hubiera retrocedido, acaso bajo el influjo de la Regeneración. Veamos algunos casos.

Las fiestas nacionales cambiaron. Dejaron de ser aquellas espontáneas y jubilosas manifestaciones de artesanos para convertirse en programas previamente acordados en todos sus detalles, y como tal ejecutados.

A partir de la penúltima década empezó a tomar fuerza el 6 de agosto (aniversario de la fundación de Bogotá), fecha en que las gentes acudían en romería a la catedral para admirar las reliquias de la primera misa oficiada por fray Domingo de las Casas19.

Al primer centenario del natalicio del Libertador se procuró darle el mayor esplendor posible y en ese año (1883) se inauguró el Parque del Centenario en cuyo centro se levantó un templete, obra del italiano Pietro Cantini. En su interior fue colocada una réplica de la estatua de Tenerani, que desde 1847 estaba colocada en la Plaza de Bolívar.