- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Servicios públicos y comunicaciones

Plaza de Nariño o de San Victorino, y pileta, de la cual se hicieron las primeras conexiones para suministro directo de agua a las viviendas y almacenes. Foto de 1890.

No obstante las más de 35 fuentes públicas de suministro de agua que tenía la capital en el siglo xix, uno de sus problemas graves era la carencia de un acueducto que surtiera a las casas. A la mala calidad del agua se atribuía buena parte de las enfermedades y epidemias de la ciudad en el siglo xix. En la alcaldía de Higinio Cualla se contrató la construcción del primer acueducto de la ciudad que llevaría el agua a las casas por tubería de hierro, y comenzó la canalización y cobertura sistemática de los caños. En la foto, tanques del acueducto en Egipto, ca. 1895.

Hotel Pasajeros, en la calle 12 entre carreras 12 y 10.ª.

Hotel Pasajeros, en la calle 12 entre carreras 12 y 10.ª. Calle de San Carlos (calle 10.ª entre carreras 6.ª y 7.ª). Los caños de aguas negras que hacían las veces de alcantarillado, durante la Colonia y el siglo xix, eran foco permanente de enfermedades infecciosas en la ciudad y le suministraban ese mal olor, “casi pestilencia”, que ya había advertido en 1790 Antonio Nariño, y al cual se refieren casi todos los viajeros que visitan la ciudad. Al terminar el siglo la mayoría de los caños habían sido cubiertos por la compañía del acueducto y quedaban iniciadas las obras del moderno alcantarillado. Foto de Demetrio Paredes, ca. 1886.

En 1842, el barón Jean-Louis Gros, ministro plenipotenciario de Francia en Bogotá, tomó la primera fotografía exterior que se conoce de Bogotá, un daguerrotipo de la Calle de los Chorritos, actual calle 13 entre carreras 4.ª y 5.ª, que equivocadamente se ha llamado Calle del Observatorio. ![La carencia del servicio de acueducto a las casas la suplían las aguadoras o aguateras, que en las primeras seis décadas del siglo xix fueron una figura familiar y muy solicitada en la ciudad. Con su tinaja a las espaldas recogían el agua de las fuentes públicas y la iban repartiendo de casa en casa, según los pedidos. “Pocas son las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles”, escribía el diplomático francés Auguste Le Moyne. Y añade que en las cocinas el agua de beber “está en una tinaja de barro, panzuda, que se cubre con una tapa grande de madera”. Acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.](contenidos-webp/75590.webp)

La carencia del servicio de acueducto a las casas la suplían las aguadoras o aguateras, que en las primeras seis décadas del siglo xix fueron una figura familiar y muy solicitada en la ciudad. Con su tinaja a las espaldas recogían el agua de las fuentes públicas y la iban repartiendo de casa en casa, según los pedidos. “Pocas son las casas [en Bogotá] que tienen alcantarillas o pozos negros, y naturalmente cuando las casas no tienen patios en la parte de atrás, las basuras de todas clases se tiran por las noches en los arroyos de las calles”, escribía el diplomático francés Auguste Le Moyne. Y añade que en las cocinas el agua de beber “está en una tinaja de barro, panzuda, que se cubre con una tapa grande de madera”. Acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

El de aguadores, o distribuidores de agua a domicilio, era en Bogotá un oficio que exigía grandes y penosos esfuerzos. Parte del agua la transportaban las aguadoras en tinajas de barro sobre sus espaldas, pero también se la llevaba en barriles a lomo de burro. Tipos de aguadores, dibujo a lápiz de Ramón Torres Méndez para su álbum de costumbres neogranadinas. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

El acueducto. Caricatura de Alfredo Greñas bajo el seudónimo de Rump y Raff, grabadores Riff y Reff, 1891. Xilografía. El zancudo.

En 1888 entró en servicio el nuevo acueducto de tubería de hierro y a presión, que surtía la mayor parte de las plumas de agua instaladas en las casas de Bogotá. Las tuberías estaban conectadas a las distintas fuentes públicas, de modo que el servicio abastecía al 90 por ciento de las habitaciones. Sin embargo, las quejas de los vecinos, en los primeros meses, eran numerosas y el Concejo hizo un llamado de atención al gerente de la Empresa de Acueducto, Nicolás Jimeno Collante.

Después del espantoso incendio del 7 de diciembre de 1889, que arrasó varias cuadras y dejó más de 10 víctimas, ocurrido mientras se efectuaba la inauguración del alumbrado eléctrico, se organizó, por iniciativa del general Rafael Reyes, el cuerpo de bomberos de Bogotá, en el que participaron 41 jóvenes de la sociedad bogotana, banqueros y negociantes, entre ellos el poeta José Asunción Silva. La primera máquina de bomberos, de tracción animal, se financió con aportes de la ciudadanía, rifas y bazares, y se estrenó en 1891.

El mayor desastre en la historia de la ciudad, ocurrió en la madrugada del 20 de mayo de 1900, cuando el edificio de las Galerías, que abarcaba el costado occidental de la Plaza de Bolívar, ardió de extremo a extremo, sin que el precario cuerpo de bomberos, ni los ciudadanos que acudieron en masa para colaborar en la extinción de las llamas, pudieran hacer nada. ¿Hubo manos criminales? La investigación realizada culpó a un súbdito alemán, que tenía una sastrería allí, y que habría iniciado el incendio con el propósito de cobrar un seguro.

Las pérdidas ocurridas en la galería fueron irreparables para el patrimonio histórico de la ciudad y del país. La mayor parte del Archivo Histórico de Bogotá, incluida el acta de la independencia del 20 de julio, y numerosísimos documentos, fueron pasto de las llamas. También se quemó en su totalidad la torre de la Compañía de Teléfonos de Bogotá, lo que dejó a la ciudad sin este servicio por cerca de seis años. La reconstrucción del palacio municipal demoró una década. Fotografía de Henry Duperly.

Los faroles de vela de sebo constituían el único medio de alumbrado público a comienzos del siglo xix. En la Calle Real apenas había seis faroles hacia 1822, lo que da una idea de lo precario del alumbrado. En las noches de luna los faroles públicos no se prendían para ahorrar velas y combustibles. Sin embargo, en muchos de los balcones de las casas sus propietarios colocaban faroles que contribuyeran a la iluminación. Preferían este método a permitir que se estableciera el impuesto de alumbrado público. Grabado de A. Bertrand.

Alumbrado de gas en el Parque de Santander, uno de los primeros sitios que contó con este sistema de iluminación. La solución del gas no dio, sin embargo, los resultados que en un principio se esperaban. Calle 16 hacia el oriente. La instalación de los faroles eléctricos en el Parque de Santander se efectuó en 1891. Los faroles se prendían a las 7 de la noche y se apagaban a las 4 de la mañana. Sitio que ocupó El Humilladero. Grabado de Barreto en el Papel Periódico Ilustrado.

Alumbrado público eléctrico de arco voltaico en la Segunda Calle Real, esquina de la carrera 7.ª con la calle 12. El sistema del arco voltaico tenía muchas deficiencias y solía interrumpirse en las horas de más congestión, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, en que los bogotanos utilizaban el primitivo “septimazo” para tertuliar en las esquinas y pasar un rato agradable. En 1900 la Empresa de Energía Eléctrica de los hermanos Samper Brush puso en funcionamiento la planta de El Charquito, primera hidroeléctrica que suministró energía y fuerza motriz a Bogotá y sustituyó el obsoleto arco voltaico. Fotografía de Henry Duperly.

Farol eléctrico de arco voltaico en el Parque de Santander, 1895. Éste fue el primer tipo de alumbrado eléctrico con que contó Bogotá, luego del fracaso de los faroles de gas. Se iniciaba una nueva etapa en la historia del alumbrado público.

Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. José María Samper Brush.

Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. Santiago Samper Brush.

Los hermanos Samper Brush, hijos de don Miguel Samper, el gran ideólogo y escritor radical, fundaron en 1899 la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y montaron la planta de El Charquito, movida por energía hidráulica, que permitió inaugurar el 7 de agosto de 1900 el alumbrado público y domiciliario de la capital, un hito en su desarrollo. Tomás Samper Brush.

Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Joaquín Samper Brush.

Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Antonio Samper Brush.

Los Samper Brush invirtieron en el montaje de la planta de El Charquito y su mecanismo complementario para suministrarle alumbrado público y domiciliario a Bogotá, más de 2 millones de pesos en papel moneda. Era una fortuna y no les resultaría fácil reponerla con el módico precio de 1,50 pesos papel moneda mensuales por foco instalado, que sólo hasta el fin de la guerra en noviembre de 1902, aumentaron a 3 y a 9 pesos papel moneda. Manuel Samper Brush.

Construcción de la planta de El Charquito, 1900. Esta obra de trascendencia histórica pudo llevarse a feliz término gracias al empuje de los hermanos Samper Brush, quienes tuvieron que superar para ello innumerables dificultades.

El chorrito del Milagro en Monserrate. Obra de Manuel Dositeo Carvajal.

Presidiarios de Bogotá, acuarela de Ramón Torres Méndez. Aparte de estos individuos, los únicos agentes de limpieza que había en la ciudad a principios del siglo xix eran la lluvia, los gallinazos y los cerdos. El cónsul francés Auguste Le Moyne anota al respecto: “Por fortuna la naturaleza que, como si se preocupara por ello, pone siempre el remedio al lado de la enfermedad, ha dotado esta sabana, lo mismo que casi todas las regiones de América del Sur, de un ave utilísima, ya que hace las veces, por decirlo así, de barrendero público: ese pájaro es el gallinazo”. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

Gracias a la valiosa colección de acuarelas de costumbres que realizaron a cuatro manos el escritor bogotano José Manuel Groot y el diplomático francés Auguste Le Moyne, poseemos vívidas imágenes de la vida bogotana en las primeras décadas de la República. La escena plasmada en esta obra, ca. 1835, tiene lugar en las proximidades de San Victorino. Una limosnera de contextura boteriana recibe la dádiva de un sacerdote de rostro apergaminado. Ella padece una afección parasitaria ocasionada por la introducción en la carne de niguas o pulgas penetrantes. Las pulgas fueron en el siglo xix causantes de muchas enfermedades infecciosas y también de la lepra.

En el siglo xix Bogotá tuvo 25 puentes, a lo largo de los ríos San Francisco y San Agustín. Arriba, el puente de Latas, sobre el río San Francisco, estrenado en 1892. El puente antiguo era de madera y estaba cubierto por una hoja de lata, de donde derivó su nombre.

El puente de Lesmes, sobre el río San Agustín, uno de los más antiguos de la capital, fue construido en la Colonia por el oidor Lesmes. Debajo de este puente permaneció el Libertador toda la noche del 25 de septiembre de 1828, cuando un grupo de conspiradores intentó asesinarlo y tuvo que escapar por el balcón.

Mercado en la Plaza de Bolívar en 1850. Allí se celebraba, todos los viernes, el mercado semanal más importante de la ciudad. Fotografía de Luis García Hevia.

En julio de 1894 se inauguró la nueva plaza de mercado de Bogotá, dotada con galerías, y en la que se vendían todos los frutos y comestibles traídos a la capital de las poblaciones circunvecinas. También había expendios de carne y de bebidas. Las condiciones higiénicas del mercado de abastos mejoraron notablemente en relación con las anteriores plazas de mercado. La nueva plaza estaba situada al occidente de la plazuela de Las Nieves. Fotografía de Henry Duperly.

Plaza Mayor, la escena puede ser de 1843 o 1844. El Mono de la Pila sigue ahí, no así las matas. Las casas del costado sur permanecen y las del costado norte no han cambiado. Óleo de Santiago Castillo Escallón.

Plaza Mayor entre 1840 y 1844. Puede verse con claridad que todavía está el Mono de la Pila, rodeado de matas. En el costado sur subsisten las casas coloniales, que serían demolidas en 1848 para limpiar el lote destinado al Capitolio. Óleo de José Santos Figueroa.

El tabaco de Ambalema era uno de los productos colombianos mejor cotizados en los mercados europeos, sobre todo en el de Londres, que marcaba la pauta. Pero también en los mercados callejeros de Bogotá había sitios exclusivos para la preparación y venta del tabaco de Ambalema, que el marchante pesaba y empacaba en bolsitas, a la vista de los compradores. Vendedor del mercado de Bogotá, acuarela de Auguste Le Moyne y José Manuel Groot, ca. 1836. Colección del Museo Nacional de Colombia.

Obsérvense los finos rasgos y la mirada maliciosa de esta campesina cundiboyacense, vendedora de utensilios domésticos y elementos útiles en el hogar, fabricados por artesanos de Bogotá. Tiene para la venta, a su izquierda, un estuche de tijeras de diversos tamaños, un portarretratos de marco de plata y un juego de siete cuchillos; a su derecha, elementos para coser y bordar. De rasgos más urbanos es el vendedor de periódicos y de chucherías o elementos de uso casero, con el típico sombrero de copa. No deja de sorprender el artístico y elegante decorado de la pared. Pequeños mercaderes ambulantes de Bogotá, acuarela de José Manuel Groot y Auguste Le Moyne, ca. 1835. Colección del Museo Nacional de Colombia.

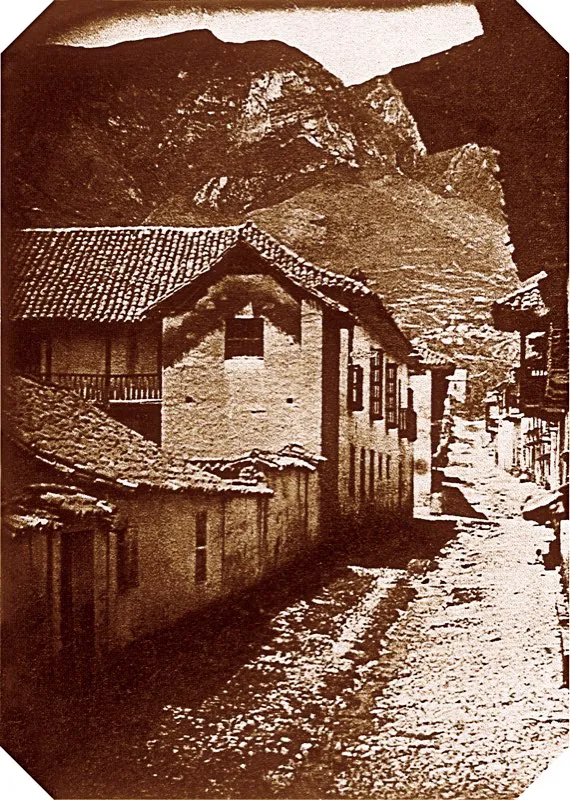

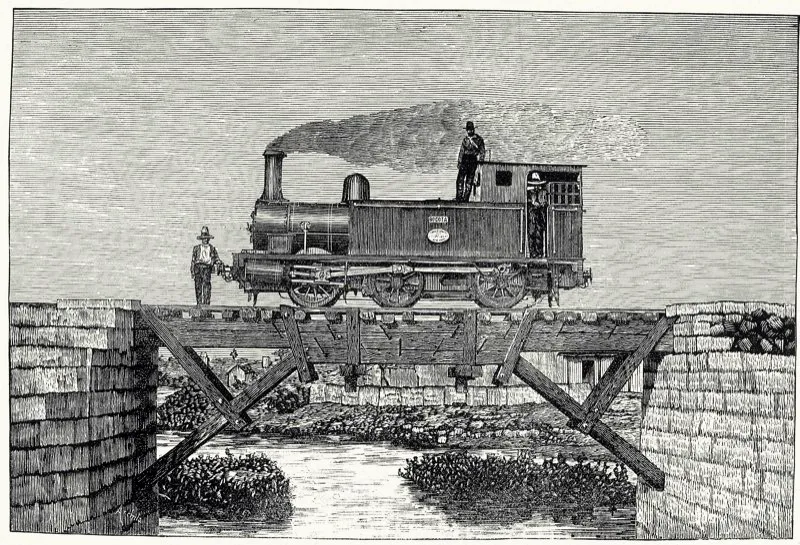

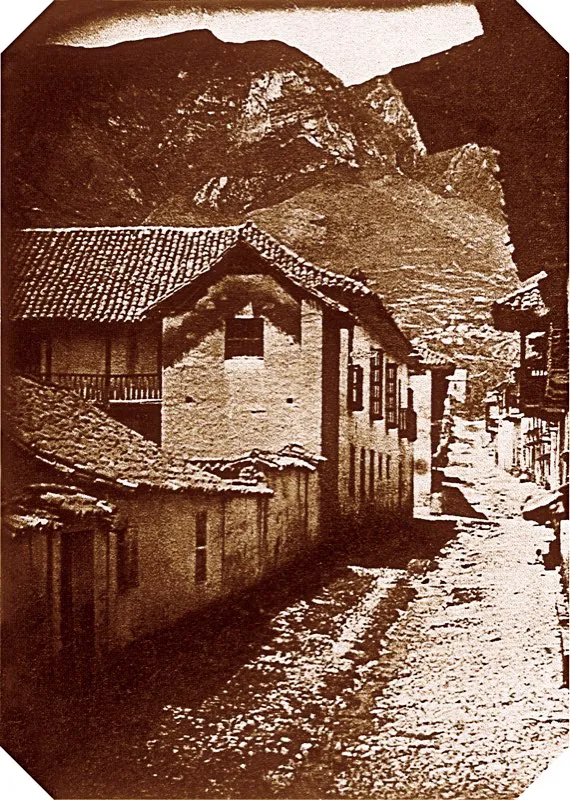

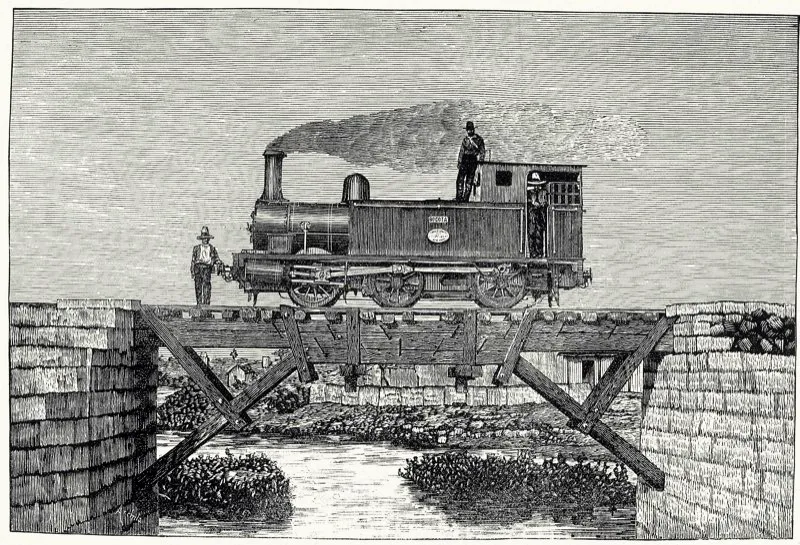

El 26 de febrero de 1882 se empezaron en la población de Facatativá los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, que tras muchas vicisitudes se inauguró el 6 de enero de 1888. Ferrocarril de la Sabana sobre el puente del Corzo

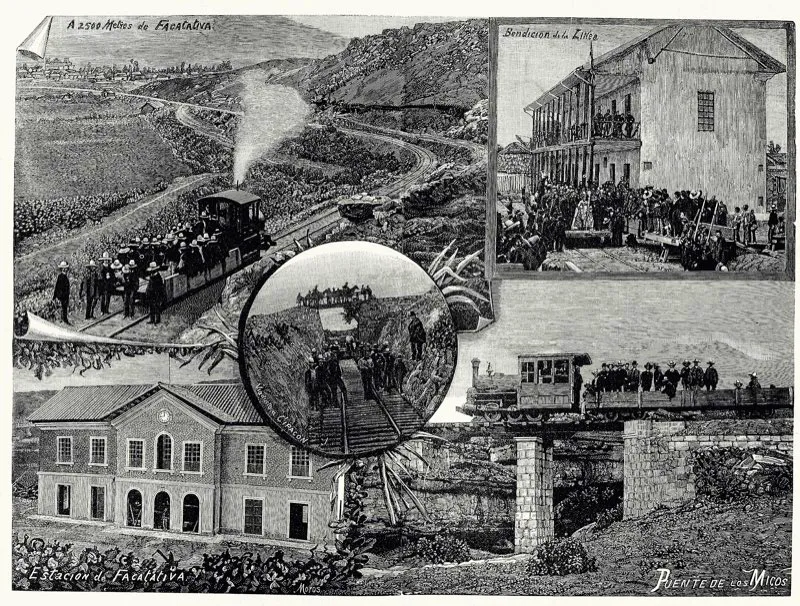

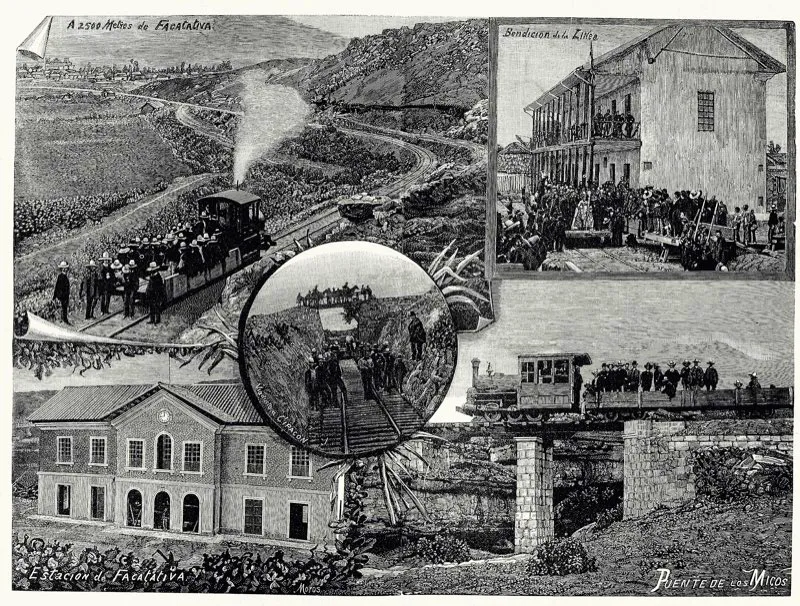

El 26 de febrero de 1882 se empezaron en la población de Facatativá los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, que tras muchas vicisitudes se inauguró el 6 de enero de 1888. Estación de Serrezuela a la llegada del primer tren.

El 9 de enero de 1889, un año después de inaugurada la estación de Serrezuela, llegó a Fontibón el Ferrocarril de la Sabana. La compañía franco-inglesa de carruajes anunció que tan pronto el ferrocarril llegara a Bogotá establecería el servicio de coches entre la Estación de la Sabana y el centro de la ciudad. El 15 de marzo se inauguró la primera línea del Ferrocarril del Norte, hasta Zipaquirá. El 15 de abril el Ferrocarril de la Sabana llegó a Puente Aranda. El 20 de julio de 1889 se inauguró con gran solemnidad la Estación de la Sabana. Bogotá quedaba comunicada por ferrocarril con todos los municipios de la sabana. El 27 de enero de 1890 el Ferrocarril del Norte llegó a Chapinero. En la imagen, a la derecha, estación de Serrezuela; a la izquierda, recorrido del ferrocarril por la sabana entre Serrezuela y Bogotá. En el círculo, terminación del tendido de la línea en Puente Aranda. Abajo, llegada del primer tren a la Estación de la Sabana y edificio de la estación.Ferrocarril de la Sabana, grabado de Ricardo Moros Urbina, en Colombia ilustrada.

Mosaico elaborado al principiar los trabajos del Ferrocarril de la Sabana, el 26 de febrero de 1882. En el círculo de arriba, el presidente Rafael Núñez, que se empeñó en dotar a Colombia de una red de ferrocarriles. Ya existían parte del de Antioquia, del Pacífico, del Atlántico y se habían iniciado también las obras de los ferrocarriles del norte y de Girardot. La situación de orden público entre 1883 y 1886 retrasó el desarrollo de los ferrocarriles y paralizó los de la sabana, del norte y de Girardot. A comienzos de 1886, afirmada la paz y restablecida la normalidad, el presidente Núñez dio orden de reanudar el Ferrocarril de la Sabana, que se inauguró dos años después. Grabado de Alfredo Greñas.

Estación de la Sabana, 1895. Éste era el punto de partida de la línea que conducía de Bogotá hacia Facatativá. Había así mismo, una segunda estación, la de los Ferrocarriles del Norte y el Sur, que comunicaban la capital con Zipaquirá y Soacha. Fotografía de Henry Duperly.

El tranvía de Bogotá, tirado por mulas, comenzó a funcionar en 1884, administrado por una compañía estadounidense, establecida en New York, The Bogotá City Railway Company. Hacía el recorrido de ida al norte desde la Plaza de Bolívar hasta Chapinero y retornaba en la calle 67 por la carrera 13 (Alameda) hasta la calle 10. Al llegar a la Plaza de Bolívar, tras un pequeño descanso en la esquina de la calle 11 con carrera 8.ª, reanudaba su ruta. En la foto pasa frente al Capitolio en construcción.

El 5 de diciembre de 1884 dos carros del tranvía de mulas abrieron el servicio de transporte entre San Francisco y Chapinero, que no se regularizó hasta el día 24, cuando entró en funcionamiento el tramo entre la Plaza de Bolívar y San Francisco. Al obtener la concesión para el tranvía de mulas en Bogotá, la compañía propietaria, The Bogotá City Railway Company, había ofrecido establecer en la década siguiente una ruta de tranvía movido por vapor, que nunca se hizo por no ser rentable, según informes del gerente del tranvía en Bogotá, Baldomero Sanín Cano. Las quejas por el mal servicio del tranvía fueron frecuentes hasta cuando se nacionalizó y se electrificó en 1910. En la fotografía, tranvía de mulas atiborrado, adelante de San Diego. 1892.

Coche-taxis de la compañía franco-inglesa de carruajes de Bogotá, en la plaza de Nariño (San Victorino), 1894, que prestaban el servicio de transporte desde el centro a San Victorino y de San Victorino a la Estación de la Sabana o viceversa. Establecidos en 1886, sobrevivieron hasta los años veinte y poco a poco fueron sustituidos por el automóvil. Para 1925 habían desaparecido por completo. El servicio de coches a Chapinero se inauguró en 1890. Los cocheros estaban uniformados con elegancia y atendían a los pasajeros con amabilidad y pulcritud. A finales del siglo la demanda del servicio superó la capacidad de la empresa, lo que originó constantes quejas tanto del público como de la prensa. Esquina noreste de la plaza Nariño, grabado de Moros en el Papel Peródico Ilustrado. 1887.

Carros del tranvía de mulas de Bogotá hacen recambio en la estación de Chapinero (calle 67). El viaje entre Bogotá y Chapinero demoraba, si hacía buen tiempo, 40 minutos, o 50 cuando llovía. Una queja habitual de los usuarios era la falta de mantenimiento que la empresa daba a la carrilera, lo que a menudo provocaba que los vehículos se descarrilaran. También se solía criticar el hecho de que los carros tuvieran descubiertas las partes laterales.

Los tranvías de Bogotá, punto de arranque en Chapinero. Grabado de Greñas en el Papel Periódico Ilustrado.

Terminal de Transportes en la plaza de Nariño (San Victorino). Carro de yunta para carga. Óleo de Luis Núñez Borda, para el álbum publicado por José Vicente Ortega Ricaurte al cumplirse los 400 años de la fundación de Bogotá (1938).

Texto de: Eugenio Gutiérrez Cely

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los mecanismos de provisión de agua en esta capital fueron en extremo primitivos, rudimentarios y deficientes durante la mayor parte del siglo xix. Como bien es sabido, la ciudad se abastecía con las corrientes que bajan de oriente a occidente, principalmente de los ríos San Francisco, Arzobispo y Manzanares, afluente este último del San Agustín. De allí salían cañerías que llevaban el agua a las pilas, de donde a su turno la tomaban las aguadoras que las llevaban a las casas. Algunas familias pudientes gozaban del privilegio conocido como las “mercedes de agua”, atanores que, desviándose de las cañerías principales, conducían el líquido hasta las casas que disfrutaban de esta prerrogativa. En 1829 eran 132 las viviendas que disfrutaban en Bogotá de “mercedes de agua” y en 1843 eran 198, ubicadas casi todas en la parroquia de La Catedral. Desde luego, las irregularidades de toda índole que afectaban este elemental sistema de acueducto hacían especialmente difícil la vida de los bogotanos e inclusive eran frecuente causa de graves problemas higiénicos.

Resulta interesante recordar el memorial que en marzo de 1807 dirigió al Cabildo de Bogotá el señor Gabriel Manzano, alcalde de segundo voto y diputado de aguas. En dicho documento el señor Manzano exponía con todos los detalles un problema que él juzgaba gravísimo y que objetivamente debía de serlo. Informaba don Gabriel que para todos los múltiples menesteres relacionados con el mantenimiento y reparación de las cañerías, atanores, “mercedes”, pilas, etc., la municipalidad contaba con los servicios de un solo fontanero que respondía al nombre de Pedro Ramírez. La queja del señor Manzano se basaba en que el fontanero Ramírez estaba cargado de años y, como si esto fuera poco, era holgazán, borracho habitual y víctima permanente de toda suerte de achaques y dolamas. Lógicamente el señor Manzano exigía al Cabildo sustituir a Ramírez cuanto antes, quien además, “cuando necesita dinero, descompone conductos y quita el agua para exigirlo a los respectivos interesados”1. Esta solicitud fue aceptada, Ramírez recibió una pensión de 25 pesos mensuales y el nuevo fontanero empezó a recibir 75 pesos con la promesa de que se le aumentaría su asignación en 25 pesos una vez que falleciera Ramírez, quien mientras tanto debía instruir a su reemplazo en el conocimiento del intrincado sistema de cañerías generales y conductos que constituían los acueductos de la ciudad y de los cuales no existía un solo plano.

En el momento en que esto ocurría, el abastecimiento de agua de la capital procedía de seis pilas y 24 chorros. Entre los numerosos problemas que afrontaban cotidianamente los sufridos bogotanos se contaban las pérdidas de agua debidas a la chapucería con que se construían los atanores y las filtraciones en los mismos de toda clase de basuras e inmundicias.

Hasta 1831 el ramo de aguas estuvo administrado por el Cabildo, pero la inveterada penuria del tesoro municipal llevó al gobierno a ceder su manejo a un rematador que recibía los 5 pesos de la tarifa anual que pagaban los que gozaban del privilegio de la merced de aguas. Por su parte, las obligaciones del rematador consistían básicamente en el mantenimiento de las cañerías, las cajas de reparto y las fuentes públicas. No es difícil adivinar que este sistema de ceder la administración de las aguas a los rematadores resultó absolutamente funesto y acentuó el deterioro de los acueductos, ya que los rematadores, abdicando del mínimo criterio de servicio a la comunidad, se dedicaron a lucrarse abandonando por completo sus deberes en cuanto a mantenimiento y refacción de pilas, cajas y cañerías. Esta situación, ciertamente intolerable, obligó al Cabildo a suspender el sistema de remates y a asumir de nuevo la administración de las aguas en 1838.

En un acuerdo relacionado con el ramo de aguas, que el Cabildo aprobó el 12 de febrero de 1842, se dice que las cañerías principales por su antigüedad y mala construcción se estaban deteriorando de día en día, y que el agua corría por ellas a fuerza de tener ese cauce y gracias a los innumerables pegotes de greda que se le colocaban. “Los arrendadores no hacían ninguna composición que mejorase los acueductos, pues se contentaban con mantener el agua corriente a fuerza de pegotes de greda que con facilidad y sin costo alguno renovaban cada vez que era menester… Toleraban la comunicación de pajas de agua de una a otra casa con tal de coger los $5 anuales, y he aquí el origen de la desmoralización de esta renta. En las listas de los que se les cobra el derecho de aguas, aparecen más de 200 casas disfrutándola, y en el registro de mercedes concedidas no hay quizá la mitad… El estado actual de los principales acueductos es ruinoso: por todas partes se extravía de ellos el agua, no hay cajas que repartan con igualdad legal las aguas, en todos ellos se ve entrar con facilidad la inmundicia, lo antiguo y despedazado de ellos hace que las aguas se filtren, humedeciendo las casas y habitaciones de la mayor parte de la ciudad”.

Promediando el siglo xix la capital de Colombia seguía padeciendo el viacrucis del agua. En 1847 el ramo de aguas de Bogotá fue cedido de nuevo a dos particulares, los señores José Ignacio París y Valerio Ricaurte. El compromiso de los concesionarios consistía básicamente en la construcción de nuevas cañerías y la reparación de las ya existentes, que se hallaban casi todas deterioradas. El contrato se celebró por 99 años pero hubo de ser rescindido en 1851 por incumplimiento de los herederos. En 1852, la administración municipal volvió a poner en pública subasta el manejo de las aguas, advirtiendo que sería considerado como el mejor postor aquel que se comprometiera con el municipio a reconstruir, en hierro, los conductos que ya existían2. La propuesta, en principio lógica y sensata, fracasó pues no surgió un solo empresario que quisiera asumir este compromiso.

Encima de la escasez crónica de agua y de lo primitivo y precario de los medios con que se contaba para abastecer a los usuarios, esta sufrida capital tenía de adehala que afrontar todos los problemas inherentes a la mala fe de las gentes. Un informe del Cabildo fechado en 1856 hablaba de que los fontaneros por lo general eran deshonestos, pues en lugar de ayudar al mejoramiento de las cañerías y acueductos públicos lo que hacían era producir daños para que los llamaran de nuevo; igual ocurría con los dueños de molinos hidráulicos existentes en la ciudad, como los de trigo, que permanentemente desviaban el agua que debía surtir a la ciudad, o monopolizaban gran parte de la misma, con perjuicio de los habitantes. Además, muchos de los que tenían derecho a una sola paja de agua sobornaban a los fontaneros para sustraer de los caños dos o tres hacia sus casas, disminuyendo las de sus vecinos3.

Y como si todo esto fuera poco, los bogotanos seguían padeciendo el azote de las aguas negras que continuamente se filtraban con las potables. Cedámosle en este punto la palabra a don José María Cordovez Moure, quien se refiere a varios casos que conoció entre 1860 y 1870:

“En la casa que hace ángulo con la carrera 7.ª y la calle 17… el día menos pensado la taza del surtidor apareció llena de materias sospechosas… Averiguada la causa de tan repugnante aparición en el agua de la cual se bebía, se obtuvo la prueba de que el caño que conducía los desagües de los albañales de la calle 17 se introducía de tiempo atrás entre los atanores que conducían el agua potable a la citada casa.

”En el año de 1870 se desarrolló una violenta epidemia de tifoidea en el barrio de San Victorino, que se surtía de agua conducida del río Arzobispo, cuyos atanores pasaban por debajo del caño inmundo que bajaba por la calle de las Bejares. Al construirse la alcantarilla de la calle 12, se intimó a los respectivos dueños de casas que hicieran quitar el agua con el propósito de facilitar los trabajos. Todos obedecieron pero el agua continuaba saliendo, y examinada la causa de tan extraño fenómeno, se descubrió que los desagües de la conocida botica de Medina Hermanos se introducían de tiempo inmemorial en la cañería de agua potable que surtía la casa de don Mariano Tanco”.

Durante el tiempo que Ambrosio López fue inspector y administrador del ramo de aguas de Bogotá (1862-1865), dirigió al Cabildo memoriales en los que, con notable precisión, señalaba el hecho de que los acueductos con que contaba la capital eran insuficientes para la población de ese momento. De igual manera, denunciaba el señor López las numerosas y muy graves deficiencias técnicas de que adolecían nuestros precarios acueductos, así como el espantable y frecuentísimo caso de la mezcla de aguas potables con toda laya de inmundicias. Informó que al ir a componer el acueducto de Agua Nueva, que abastecía de agua al barrio de La Catedral, encontró que cuatro de las cinco cuartas de profundidad de la cañería estaban repletas de piedra, cascajo y arena. “Hay en la ciudad además muchas casas en que los dueños han tenido la peregrina ocurrencia de hacer letrinas secas, y con la mayor imprudencia dan salida al excremento por las calles públicas sin ninguna preocupación, y son tan desgraciadas nuestras aguas potables que algunos de estos descensos pasan por encima de nuestros acueductos, y otros están en contacto con algunas cajas de reparto”.

En 1869, por acuerdo del 15 de junio, la municipalidad creó una junta administradora de aguas compuesta por seis ciudadanos poseedores de mercedes de agua en sus casas. Con la constitución de dicha junta de usuarios, el municipio esperaba mejorar el servicio, confiando en el interés que pondrían sus miembros en atender tan apremiante necesidad. Por entonces se presentó también un caso ciertamente insólito: la municipalidad acordó vender las aguas sucias a quien las solicitara4. Aquí, por supuesto, cabría una obvia pregunta: ¿a quién y para qué podrían servirle las aguas sucias? Pues a quienes las utilizaban para la limpieza de sus albañales secos. A los interesados les colocaban las respectivas pajas de agua contaminada y se les cobraba una tarifa. Hasta ese punto llegaba la escasez de agua en el Bogotá de aquella época.

En 1875 el dirigente liberal Juan de Dios Riomalo dirigió al Cabildo una elocuente memoria sobre la patética situación de las aguas capitalinas, en la que insistía con especial énfasis en la grave contaminación que sufrían dichas aguas desde sus propias fuentes5.

En 1877 se abrió un horizonte de esperanzas para los bogotanos. El municipio firmó con el norteamericano Thomas J. Agnew un contrato promisorio en sumo grado, por el cual Agnew se comprometía a la construcción de un acueducto moderno que incluía conducción de aguas a presión, tuberías metálicas y un gran depósito con capacidad para 7 000 000 de galones. Sin embargo, las ilusiones no tardaron en esfumarse con el total incumplimiento del convenio por parte del estadounidense.

Decía el Diario de Cundinamarca el 28 de septiembre de 1880:

“En virtud de un examen reciente hecho en la fuente establecida en la plaza de Santander, se notó que por el mal estado en que se encuentra la cañería que conduce el agua a dicha fuente entran a ésta los desagües de las casas vecinas, convirtiendo así el agua potable en agua de albañal”. En esta fuente se abastecían para el consumo doméstico parte de los habitantes de los barrios de La Catedral y de Las Nieves, pues el abasto de aguas para la ciudad dependía aún, como a principios de siglo, principalmente de las pilas y fuentes públicas, y de la labor de acarreo de multitud de aguateras para proveer de agua a las casas que contrataban sus servicios, que eran la mayoría de la ciudad. A este respetable gremio se refirió el argentino Miguel Cané, quien llegó a Bogotá en 1882: “La primera impresión que recibí de la ciudad —escribió— fué más curiosa que desagradable. (En) la plazuela de San Victorino, (encontré) un cuadro que no se me borrará nunca. En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de mujeres del pueblo, armadas de una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno que ajustaba al pico del agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una ánfora tosca de tierra cocida. Todas esas mujeres tenían el tipo indio marcado en la fisonomía”.

El problema del agua en Bogotá no encontraba todavía una solución cabal. Sólo 300 inmuebles en 1882 contaban con el servicio de mercedes o “pajas” de agua; en otras palabras, con servicio particular del líquido vital. Comentaba el periódico El Pasatiempo, en marzo de 1882:

“En el acueducto antiguo que pasa por la aguanueva… se practicó una limpia y refacción en su mayor parte, desarenándolo y sacando una capa de lodo de un metro de espesor, trabajo efectuado con ayuda de una sección del presidio”. Esto explica por qué el agua para consumo doméstico en la capital era turbia, y de color terroso cuando llovía. Los acueductos-acequias perdían en filtraciones y fugas la mayor parte del líquido, y como éste corría por tales conductos sin ninguna presión, sólo los lugares bajos de la ciudad y los primeros pisos de las edificaciones podían proveerse, no así las partes ni pisos altos, pues el agua no tenía la fuerza suficiente para llegar hasta ellos. De ahí que en la Guía ilustrada de Bogotá, editada en 1881 por Francisco Javier Vergara y Velasco, se dice que, “[Bogotá está insuficientemente abastecida de agua] encontrándose sitios en que [la ciudad] no puede desarrollarse por falta de este vital elemento”. La falta de agua detenía el desarrollo urbanístico de la capital. “Lástima da ver a la gente pobre escarbando en las ‘manas’ para proveerse de agua”, decía un artículo titulado “Agua, agua”, que publicó El Comercio del l.º de octubre de 1884.

Para 1885 la municipalidad cobraba una matrícula de 200 pesos por cada paja de agua para servicio particular y 10 pesos anuales de tarifa por continuar disfrutando de este privilegio. Las aguateras cobraban un peso mensual por dos múcuras o cántaras de 25 litros de agua que diariamente llevaban de las fuentes públicas a las casas. Las familias que no disfrutaban de agua en su hogar pagaban a las aguateras 12 pesos al año para poder disponer de la cantidad mínima requerida para el servicio doméstico. Por supuesto 50 litros diarios sólo alcanzaban para cocinar, lavar los pisos, beber y, si acaso, para un somero aseo matinal. El lavado de la ropa se le encomendaba a lavanderas, quienes recogían la ropa de la semana para ir a lavarla en corrientes de agua ubicadas fuera de la ciudad, y que cobraban por pieza lavada; si no era posible contratar a una lavandera, alguien de la casa tenía que realizar este oficio llevando semanalmente la ropa sucia a las corrientes de agua de las afueras de la ciudad. Muy poca agua se utilizaba en el aseo personal general y en el lavado de las bacinillas que cada noche se vaciaban en los caños de la mitad de las calles, por lo que se podía decir que Bogotá y los bogotanos en general poco se distinguían por sus condiciones de aseo. Esta situación continuó hasta la llegada del acueducto de hierro.

El acueducto de hierro

El año de 1886 puede considerarse como el comienzo de una nueva etapa en el proceso del abastecimiento de agua en Bogotá. El 24 de julio de ese año la municipalidad suscribió un contrato con los señores Ramón B. Jimeno y Antonio Martínez de la Cuadra por el cual les concedió el privilegio exclusivo para establecer en Bogotá y Chapinero un acueducto con tubería de hierro y el derecho a usufructuarlo por el término de 70 años. El municipio les traspasó todos los derechos sobre las corrientes de agua que abastecían la ciudad, así como sobre los acueductos públicos (acequias de atanores) que estaban en servicio. La nueva empresa quedó exenta de impuestos municipales y autorizada para cobrar tarifas entre una mínima de tres pesos mensuales y una máxima de 10. El municipio entregó a la compañía 325 pajas de agua de servicio doméstico y todos los acueductos, pilas y fuentes públicas servidas por el viejo sistema de acequias. Los empresarios se obligaban a suministrar en forma gratuita el agua para las antiguas fuentes y pilas públicas de la ciudad, lo mismo que para las nuevas que se establecieran, a fin de seguir haciendo posible el abastecimiento público.

La empresa trabajó con diligencia y celeridad en la colocación de las tuberías. Sin embargo, estas obras causaron graves dificultades en el abasto ya que, mientras entraba en servicio la nueva red a presión, era preciso interrumpir la antigua, debido a lo cual se produjeron innumerables protestas especialmente por medio de la prensa. Al respecto escribió El Comercio, del 22 de septiembre de 1887: “¡AGUA! Fuentes públicas muy abundantes, donde nunca había faltado el agua, están hoy agotadas o han venido tan a menos que con dificultad se alcanza a recoger en ellas un cántaro de agua; por eso vemos a las aguadoras correr del chorro del Fiscal al del Padre Quevedo, al de la Regadera y al del Carmen, diciendo pestes contra el acueducto, obra a la cual atribuyen esas desgraciadas gentes la falta de agua”.

A los pocos días comentó El Telegrama, n.º 281: “Ya hemos visto en la Plaza de Bolívar un abundante chorro de agua del nuevo acueducto, fuente que provisionalmente se ha puesto para que el público tome de allí agua”. Por fin, el 2 de julio de 1888, los empresarios del nuevo acueducto hicieron entrega a las autoridades de dos cañerías de hierro, que atravesaban las calles 9.ª y 11 de oriente a occidente, distribuyendo agua limpia y a presión a varias casas particulares y fuentes públicas. El acueducto por tubería de hierro quedaba oficialmente inaugurado. No obstante, al poco tiempo, en el Registro Municipal del 14 de septiembre siguiente, el gerente del acueducto se quejó de los robos que gentes malintencionadas hacían por la noche de tuberías y llaves de las fuentes públicas, mal que se originaba en el rumor que corría de que pronto se “estancaría el agua”, y que además las aguadoras y fontaneros se quedarían sin trabajo, todo por culpa del nuevo acueducto.

Dos años más tarde un derrumbe en la parte oriental de la ciudad, por donde pasaba la tubería madre del acueducto, pareció dar la razón al rumor de que éste “estancaría el agua”. Efectivamente, a causa de la magnitud del hundimiento del terreno la capital estuvo sin agua durante siete meses, desde agosto de 1890 hasta marzo de 1891. Sobre la situación que vivieron entonces los bogotanos comentó El Correo Nacional del 14 de enero de 1891: “Entre tanto continúan los derrumbes de los cerros, haciéndose cada día más difícil la reparación del daño, continúa la población sumida en el mayor conflicto, pululando por las calles en busca del agua, agrupándose en verdaderos enjambres alrededor de las únicas fuentes antiguas” [manas o aljibes naturales de aguas subterráneas que afloraban a la superficie en algunos lugares de la ciudad], “que afortunadamente han escapado a las ávidas manos de los acueductistas; allí se lucha, se combate, se estropean las gentes, se rompen las vasijas, se ensucia el agua, y al fin los que salen mejor librados de tal batalla, llenan sus vasijas con la lavaza de los pies de los combatientes, y esta agua, así y todo, es la que hoy consume [Bogotá], y se vende y se paga a real y medio la mucurada. Entre tanto los excusados de los hospitales, de los cuarteles, de los hoteles, de los conventos, de las oficinas públicas, de todas las casas particulares, y por último las alcantarillas, se hallan estancados y en fermentación”.

Finalmente el problema pudo solucionarse mediante una ingeniosa construcción de puentes sobre el terreno que se había hundido, de los que se colgó la tubería sobre un tramo como de 100 metros. Este sistema de acueducto aéreo permitió que continuara el abastecimiento de agua a la ciudad durante varios años. La empresa había construido un estanque de 4 000 000 de litros de capacidad en Egipto y ahora, a raíz de la crisis, hizo otro entre la Quinta de Bolívar y el Molino de Esguerra con 13 000 000 de litros de capacidad. Pero la capital requería soluciones de mayor envergadura.

En cuanto a los usuarios —la mayor parte de ellos poco cuidadosos con el manejo del agua—, la derrochaban sin tasa debido esencialmente a que se les cobraba tarifa fija y no de acuerdo con el consumo. En 1897 ya había en servicio en la ciudad 2 763 plumas particulares de agua, y 38 más en Chapinero. Estas cifras indicaban un progreso notable, ya que al suscribir el contrato con el municipio la empresa había recibido sólo 325 pajas de agua en funcionamiento. También en 1897 había 115 plumas en las pilas y fuentes públicas con destino a las gentes que carecían de servicio particular de agua, lugares a los que seguían concurriendo las aguateras para llenar sus cántaros y venderlos a domicilio.

Es importante anotar que en 1890 el municipio hizo una modificación en el contrato que había suscrito con la empresa del señor Jimeno, por la cual se establecía que una vez que hubiera en servicio 5 000 plumas particulares de agua la compañía revertiría al municipio reconociendo, por supuesto, una indemnización adecuada a los propietarios.

En 1897, el Cabildo de Bogotá conoció un informe positivo sobre el abasto de agua, rendido por el vocero de la comisión que se había designado para el efecto, el ingeniero José Segundo Peña:

“Una de las mejoras positivas que en su administración ha recibido la ciudad, ha sido el servicio de aguas por tubería de presión porque el agua ha podido llevarse a cualquier punto de la ciudad, desde el tanque de Egipto hasta abajo de la estación del Ferrocarril de la Sabana, y desde el Panóptico, al norte de la ciudad, hasta la plaza de Armas, en Las Cruces, y el Hospital Militar, en Tres Esquinas. Hoy puede tenerse agua en cualquier alcoba, encima del fogón, sobre el baño, en el jardín, en cualquier sitio, por excusado que sea, en la casa que esté servida por el acueducto (y sabemos que esa agua no va mezclada con inmundicias, pues el sistema de tubería así lo exige indefectiblemente)”.

El cuerpo de bomberos

En 1887 se leían todavía en la prensa quejas relacionadas con la falta prácticamente absoluta de bombas adecuadas para apagar incendios6. Sin embargo, al amparo del nuevo acueducto de hierro, el 18 de diciembre de 1889 El Heraldo pudo publicar la siguiente nota:

“Por invitación de los Señores Rafael Reyes, Manuel F. Samper, Carlos José Espinosa, Roberto Urdaneta, Luis G. Ribas y Rafael Espinosa Guzmán, se reunió el domingo pasado, en la casa de habitación del Sr. Espinosa, una junta de jóvenes deseosos de organizar una compañía de bomberos que tenga los elementos necesarios para combatir con orden y eficacia en el caso desgraciado de nuevos incendios”. Se trataba de 41 jóvenes de las más prestantes familias capitalinas, quienes a continuación procedieron a organizarse en seis secciones, con sus respectivos capitanes al frente de cada una de ellas, y que, luego de tomar el nombre de “Bomberos de Bogotá” y designar capellán, nombraron como comandante de la compañía al general Rafael Reyes. El cuerpo de bomberos de la capital era una entidad que se iniciaba bajo muy buenos auspicios; pese a ello, no se trataba más que de una nueva actitud snob de los jóvenes cachacos de Bogotá, pues el flamante cuerpo de bomberos nunca llegó a funcionar.

Finalmente en 1895 una sección de la Policía Nacional fue convertida en cuerpo de bomberos permanente de Bogotá. Desgraciadamente la gran oportunidad que tuvo para entrar en acción y mostrar su eficacia concluyó en un fracaso aparatoso. Esa ocasión fue el deplorable incendio de Las Galerías (costado occidental de la Plaza de Bolívar) que tuvo lugar a mediados de 1900 y contra el cual fueron impotentes los precarios equipos con que contaban los bomberos de la ciudad. Esta conflagración causó pérdidas irreparables como la del Archivo Municipal de Bogotá, que desapareció casi en su totalidad. Igualmente debemos recordar que en ese incendio se perdió el original de nuestra Acta de Independencia.

ALUMBRADO PÚBLICO

Pasemos ahora a rememorar la situación de alumbrado que vivió Bogotá en la primera mitad del siglo xix. La iluminación nocturna de las calles llegó tarde a Santafé. Hasta 1791 ésta corrió exclusivamente por cuenta de la luna. En contraste con tal situación, Caracas empezó a ser iluminada en 1757, Lima y México en 1762 y Buenos Aires en 1774. El primer alumbrado público de la ciudad se debió a una iniciativa de don Antonio Nariño quien, en su calidad de alcalde de primer voto, organizó en 1791 un cuerpo de serenos que recorrían permanentemente durante la noche la Calle Real provistos de faroles manuales, costeando esta precaria iluminación con un impuesto extra que fijó a los comerciantes allí radicados. “Nadie puede negar —comentó sobre esta medida un periódico— que la malicia anda siempre buscando la oscuridad… si hubiera menos noche hubiera menos pecados… [Por falta de alumbrado en Santafé no existe] la honesta diversión de pasear de noche que se disfruta casi en todas las ciudades del universo… Sería demasiado abandono no contribuir gustosos a las buenas intenciones del gobierno”7.

Sin embargo, esta iluminación resultó efímera ya que sólo duró el año en que Nariño ejerció la alcaldía. Los comerciantes pusieron el grito en el cielo alegando que la contribución que se les había fijado era excesivamente onerosa. En consecuencia, la luna tuvo que volver a asumir el alumbrado público de Santafé. Lo paradójico consistió en que el retorno de las tinieblas a las calles bogotanas se convirtió en cómplice de Nariño y sus conmilitones, que en 1793 las aprovecharon para llenar las paredes de pasquines subversivos contra la administración virreinal. Estos actos le valieron al Precursor su primer ingreso a la cárcel y fueron causa de que el Cabildo volviera a instalar el rudimentario alumbrado público de serenos que recorrían y vigilaban la Calle Real con un farol en que ardía una raquítica vela de sebo. El Cabildo apropió para esta finalidad 3 000 velas al año, que fueron suficientes ya que por esta época regía para la ciudad el toque de queda a partir de las nueve de la noche.

En octubre de 1807, frente a la alcaldía actual, en el costado occidental de la Plaza Mayor, se colocó el primer farol público fijo que iluminó de manera permanente en la capital. Este mínimo alumbrado tuvo algún incremento en 1822 cuando se dieron al servicio cinco faroles en la Calle Real, pero siempre con el lastre del muy reducido perímetro que podía abarcar la luz de las primitivas velas de sebo de los faroles que colgaban de una cuerda en medio de la calle. Los vecinos acomodados que salían de noche, lo cual no era muy frecuente, llevaban consigo un criado que les iluminaba el camino con un farolito y la consabida vela de sebo. Esta luz, aunque mortecina, era vital para los transeúntes puesto que los libraba de irse de bruces a los numerosos huecos que abundaban en estas calles, tropezar y caer dentro de una acequia apestosa o romperse la crisma contra alguna de las ventanas salientes de las casas bogotanas. La minúscula luz ambulante resultaba más indispensable si se tiene en cuenta que en estos comienzos de la vida republicana la Calle Real, única vía iluminada, contaba apenas con seis faroles en toda su extensión.

Las autoridades se preocuparon por el adelanto de este ramo pero siempre chocaron con el problema de la escasez de rentas para extenderlo al mayor número de calles en la ciudad. Intentar ampliar la contribución de alumbrado más allá de la calle del comercio, donde sus beneficios eran evidentes en la seguridad que brindaba a almacenes y tiendas, era tomado por los particulares como un impuesto más, lo que excitaba su rechazo; el cual también se escudaba en el peso de la tradición de una ciudad que ya completaba tres siglos sin alumbrado público y que, por otra parte, ante la inexistencia de cualquier asomo de vida nocturna —excepción hecha de las funciones del Coliseo, hoy Teatro Colón, y de las citas a que acudían jugadores, serenateros y amantes furtivos— no veía muy bien cuál era la urgencia de recargar los bolsillos con una nueva contribución. El alumbrado de las calles era visto como un lujo, útil, pero no muy necesario. Las autoridades acudieron entonces, para no imponer nuevos tributos, a ordenar que las propias gentes iluminaran las calles donde vivían, por lo cual el decreto del 30 de enero de 1833 del gobernador de Bogotá, Rufino Cuervo, en su artículo 5.º mandó que “en una de las casas de cada cuadra habrá un farol, que se alumbrará en las noches que no sean de luna”8; disposición que no fue cumplida pese a su laxitud.

Un notable avance en este campo del alumbrado se produjo en 1842 cuando el encargado pontificio de negocios, monseñor Savo, le hizo a Bogotá un regalo de extraordinario valor. El prelado trajo de Europa un farol de los llamados “de reverbero”. Estas lámparas habían constituido en la Europa del siglo xviii una notable innovación y funcionaban con aceite que alimentaba la llama de una mecha con la ventaja sobre la vela de sebo de que duraba más e iluminaba un radio más amplio. Fue tal el entusiasmo que despertó el obsequio de monseñor Savo que la Gobernación de Bogotá planeó entonces importar de Europa 100 faroles de reverbero. No obstante, la estrechez de los recursos oficiales no lo permitió y menos aún la instalación del alumbrado de gas del que ya disfrutaban numerosas ciudades europeas.

El imperio de las tinieblas solía ceder ocasionalmente el campo a profusas iluminaciones callejeras con motivo de acontecimientos muy especiales. Por ejemplo, durante la espantable época del terror, Morillo dispuso una fuerte intensificación del alumbrado público con antorchas que, colocadas estratégicamente, les facilitaban a sus centinelas la vigilancia que impediría la fuga de patriotas de la ciudad.

Por su parte, el alumbrado doméstico se basaba fundamentalmente en candiles provistos con el atávico y maloliente sebo. En principio únicamente los templos se iluminaban con velas de cera. Poco a poco las familias acaudaladas empezaron a usar lámparas de vidrio o quinqués, o unas bujías más sofisticadas que se denominaban esteáricas, que no generaban ningún olor y que debían ser importadas de Europa. Paradójicamente el Coliseo, antecesor de nuestro actual Teatro Colón, se iluminaba aún a mediados del siglo xix con una gran araña de hojalata que era bajada hasta el suelo con un mecanismo de cadenas y poleas para encender las innumerables velas de sebo que la poblaban. A partir del momento en que la araña era izada hasta la altura del techo, los espectadores que por mala suerte quedaban ubicados debajo de ella habían de padecer el suplicio de la lluvia de sebo derretido que les caía en cabezas, hombreras y solapas. Los palcos se alumbraban cada uno con un farol y su respectiva vela de sebo. La iluminación del escenario se lograba mediante candiles de barro repletos de grasa animal o sebo y una mecha de trapo que al quemarse irradiaba por todo el teatro un hedor difícilmente soportable. Inclusive los periódicos se ocuparon de protestar con artículos beligerantes contra este detestable sistema de iluminación que acompañaba negativamente el solaz que pudieran recibir los asistentes con el espectáculo. Esto ocurría en Bogotá a mediados del siglo pasado mientras Londres gozaba del alumbrado de gas desde 1807.

Aceite, gas y petróleo

El alumbrado de gas extraído de la hulla había hecho su aparición por primera vez en la historia en el sector de Pall Mall de la capital británica en 1807. Cuarenta años más tarde, en 1848, la Cámara Provincial de Bogotá hizo público su deseo de contratar con algún empresario privado la iluminación de la ciudad a base de gas, pero en vista de que nadie se le quiso medir a esta empresa la entidad determinó al año siguiente que los que habitaran inmuebles con 6 a 16 huecos entre puertas, ventanas y puertas de balcón, debían colocar un farol hacia la calle durante la noche; sí tenían de 17 a 24 huecos, dos faroles, y de ahí para arriba tres9. Al poco tiempo El Neogranadino del 25 de noviembre de 1848, informó que “ya vamos creyendo que tendremos un principio de alumbrado público gracias a la pertinacia con que el señor Jefe Político se ha empeñado en realizar los deseos de la Cámara Provincial… Lo cierto es que ya en algunas calles ve uno donde pone los pies, al paso que en otras se ve que están oscuras; principio quieren las cosas”. Así pues, del incipiente alumbrado público más allá de las tres calles del comercio se encargaron en adelante las casas particulares, colocando faroles que proyectaran su luz hacia la calle.

En la coyuntura que se conoció como “La revolución de medio siglo”, en que tan rudamente se enfrentaron en Bogotá librecambistas y proteccionistas, los primeros insistieron en que había que buscar en el exterior la tecnología necesaria para instalar en la capital un sistema de alumbrado moderno que ofreciera plenas garantías. En oposición a este criterio, la corriente proteccionista reclamaba que era necesario buscar dentro de nuestras fronteras a las personas que con su esfuerzo y talento convirtieran en una realidad la iniciativa del alumbrado de gas sin apelar a personas ni recursos foráneos. Los artesanos y demás adalides del proteccionismo cifraron todas sus esperanzas en una especie de sabio e inventor macondiano que era el doctor Antonio Vargas Reyes, médico de profesión, y más que eso, sabelotodo que intentaba incursionar con desafiante impunidad en casi todos los territorios del saber. En consecuencia, y vigorosamente alentado por las fuerzas vivas del proteccionismo, Vargas Reyes hizo saber solemnemente a los bogotanos que en muy poco tiempo los redimiría para siempre de las tinieblas convirtiendo a esta capital en una auténtica ciudad luz. En medio del júbilo ciudadano se fijó el 7 de marzo de 1852 para festejar el tercer aniversario de la administración López con la inauguración del gas Vargas Reyes que partiría en dos la historia de Bogotá. Veamos cómo la prensa registró el ensayo del feliz acontecimiento:

“Al pie de la estatua de Bolívar se ha colocado el aparato, que consiste en una hornilla o brasero de carbón mineral y vegetal que arde constantemente; el gas que se desprende se introduce por un tubo perpendicular de lata, como de cuatro varas de altura, en la mitad del cual hay una especie de globo o receptáculo donde por medio de cierta preparación pierde el gas el olor penetrante y desagradable del carbón, y sube a la lámpara o farol colocado en la parte superior; y allí puesto en contacto con la luz, se inflama y sale por multitud de pequeños agujeros practicados en una especie de pico de regadera, o hisopo de agua bendita, produciendo una luz clara y brillante, que ilumina perfectamente un espacio de cincuenta varas de radio… Deseamos que se celebre cuanto antes el contrato con el Doctor Vargas. No queda duda de que él ha sido iluminado para iluminarnos a nosotros, y si lo consigue merece una estatua con su correspondiente farol de gas”10.

En efecto, el gobernador provincial de Bogotá, Patrocinio Cuéllar, firmó el 12 de febrero de 1852 el contrato con el doctor Antonio Vargas Reyes y su socio Juan de Dios Tavera. Los contratistas se comprometieron a iluminar las calles que designara la Gobernación fijando en cada esquina un aparato con tubos de gas del calibre de un fusil, y en la mitad de la cuadra un farol con dos velas de sebo o una lámpara de aceite11.

Difícilmente registra la historia del subdesarrollo y del atraso de nuestra sociedad un episodio más divertido que el de la efímera gloria del doctor Antonio Vargas Reyes. No alcanzó a pasar una semana desde aquel promisorio 7 de marzo, cuando ya los ditirambos al genial iluminador de Bogotá se habían trocado en toda suerte de acusaciones y diatribas. Una implacable andanada de denuestos, críticas y denuncias arrojaron los periódicos bogotanos sobre el experimento del malogrado inventor. Con sólo registrar los calamitosos resultados del mismo, el prestigio del doctor Vargas Reyes ya padecía amargo detrimento. La prensa daba cuenta de cómo las lámparas del nuevo gas exhalaban un humo apestoso que amenazaba con asfixiar a los pobres peatones que se acercaban a los faroles en procura de luz. Denunciaban también los periódicos los funestos efectos que tendría para la salud de los transeúntes la inhalación de las mefíticas humaredas que salían sin tregua de las lámparas de Vargas Reyes12. El fracaso del alumbrado de gas creado por el talento nacional había sido rápido y aparatoso. El médico metido a inventor hubo de refugiarse en su consultorio.

Pero ahí no paró la historia de nuestro efímero alumbrado de gas. Vargas Reyes traspasó a su socio Tavera su parte del contrato y éste logró que la Gobernación le diera plazo hasta julio para instalar un alumbrado, también de gas y similar al anterior, pero purgado de las hediondas emanaciones de humo13. El experimento de Tavera fue mejor que el de Vargas Reyes, en cuanto se logró un gas algo más puro y mejor iluminación14. Pero resultó casi igual en su mínima duración. En octubre de ese 1852, Tavera también había fracasado y nuestra capital retornaba al imperio de las tinieblas.

Y otro paso atrás. En vista de la imposibilidad de implantar en Bogotá el sistema de alumbrado que se había impuesto en todas las ciudades avanzadas del mundo, la Gobernación requirió empresarios para establecer en esta capital la iluminación callejera por medio de reverberos de aceite, desde luego mucho más pobre y precaria que la de gas15. Pero lo malo resultó cuando en este punto volvió la pugna política a obstaculizar la iluminación de Bogotá. Mientras los gólgotas o librecambistas insistían en que el contrato fuera adjudicado por mitades a dos empresarios franceses (Leroy y Vincourt) y a un colombiano (Baraya), los draconianos o proteccionistas se mostraban intransigentes en pedir el paquete completo para Baraya, argumentando que éste daría más trabajo a los artesanos criollos. El gobernador Carlos Martín era el abanderado del reparto del contrato, mientras que la causa artesanal era acaudillada por Joaquín Pablo Posada, el “Alacrán” Posada. La polémica alcanzó tales niveles de acritud16, que finalmente no hubo proponentes ni contrato y los graves acontecimientos políticos que conmovieron la capital en 1853 y 1854 tuvieron como escenario a una ciudad en tinieblas17.

A principios de 1855 inmediatamente después de haber culminado la campaña de la alianza gólgota-conservadora contra el gobierno del general Melo y haber entrado los vencedores a Bogotá, el gobernador provincial Emigdio Briceño, usando un lenguaje en el que no vacilaba en emplear la palabra “súplica”, se dirigió por medio de un memorial a los bogotanos más acaudalados para implorarles, poniendo de presente la indigencia fiscal, que, a manera de contribución absolutamente voluntaria, cada uno colocase de nuevo un farol con una vela en los balcones o ventanas de sus casas, realizando así un valioso aporte para la iluminación de la ciudad y, por lo tanto, para su seguridad18.

No se sabe exactamente si lo que escaseaba en Bogotá era el espíritu cívico o las gentes acomodadas. El hecho cierto es que los contribuyentes para la iluminación fueron muy pocos. Sólo se hicieron acreedores a una cálida nota de agradecimiento de la Gobernación por haber aportado sus lámparas nocturnas los señores Juan Nepomuceno Núñez Conto, rector del Colegio del Rosario; Juan Ujueta; Leopoldo Schloss; Joaquín Sarmiento; Bernardo Herrera; José María Portocarrero; Lino de Pombo; Antonio María Castro; Cayo Arjona; Miguel Saturnino Uribe, y el guardián de San Francisco19.

Los comerciantes bogotanos habían quedado temerosos ante la posibilidad de que pudiera repetirse la insurrección artesanal de 1854 y, convencidos de que la iluminación nocturna era un factor de orden y seguridad, se reunieron para estudiar la instalación de un alumbrado permanente y más eficaz. Además el pujante desarrollo mercantil de la capital, producto de la revolución de medio siglo, exigía no darle más largas al asunto. El gran promotor de esta iniciativa fue don Eustacio Santamaría, hombre rico y progresista, que había aprovechado sus viajes a Europa para estudiar y, dentro de lo posible, traer a Colombia los más útiles y necesarios elementos de adelanto material. En uno de esos viajes conoció a fondo los experimentos eléctricos que entonces se hacían con la lámpara de arco de Davy y había tomado nota de las maravillas que se presagiaban sobre el alumbrado eléctrico.

El señor Santamaría dirigió a los bogotanos un novedoso comunicado en el cual les insistía en la necesidad de intensificar la iluminación interna de sus casas y anunciaba algo que entonces parecía fantástico: el alumbrado eléctrico. Al mismo tiempo, daba a conocer al público los diversos elementos de iluminación que tenía para la venta en su almacén20. Pero sin duda alguna, la gran proeza de Santamaría fue haber logrado que los comerciantes bogotanos, en su mayoría egoístas y tacaños, aflojaran la escarcela para regularizar el alumbrado con faroles de reverbero, de las principales calles bogotanas.

La meritoria faena de Santamaría quedó coronada en enero de 1856, cuando se le dio vida definitivamente a la Junta de Comercio, que a la postre resultó ser la organización cívica y gremial más sólida que conoció Bogotá en el siglo xix. Prueba de ello es que duró casi hasta fines de la centuria. Desde el principio mostró su eficacia instalando un alumbrado tan potente como las posibilidades lo permitían y un cuerpo de serenos en número suficiente para vigilar los establecimientos comerciales del centro de la ciudad. El alumbrado de faroles de reverbero y los serenos costaban a la Junta 220 pesos al mes21.

La Junta de Comercio recibió sanción legal por acuerdo del Cabildo de 17 de abril de 1856, que le encargó de manera oficial velar por el ramo de alumbrado y serenos del sector comercial de la ciudad, quedando obligado todo el que tuviera almacén, tienda o taller en la calle en que se encontrara el servicio de serenos a pagar el mismo. La junta se compondría de cinco individuos elegidos por los que tuvieran almacén vigilado por el cuerpo de serenos, y el artículo 9.o del acuerdo especificó que tendría además como deber fomentar el alumbrado de las calles transversales de la del comercio, pudiendo compeler a sus habitantes a pagar una contribución ?de ocho reales para este efecto, la que sería obligatoria al imponerla la junta22.

En 1858 ocurrió un hecho memorable en la historia del alumbrado bogotano. Una compañía norteamericana propuso a los empresarios del teatro de Bogotá (antiguo Coliseo y hoy Teatro Colón) la instalación de un moderno sistema de iluminación de gas. La propuesta fue aceptada y de inmediato empezó la instalación del gasómetro. Pero no tardó en surgir el consabido obstáculo. Los vecinos dirigieron al jefe municipal un extenso memorial en el que le exigían la suspensión de las obras debido al inminente peligro de que una mortífera explosión como las que, según ellos, habían ocurrido en otras ciudades, pudiera causar una tragedia de incalculables dimensiones en el sector. El funcionario obró con la mayor sensatez. Designó una comisión integrada por el célebre doctor Antonio Vargas Reyes y por los científicos Ezequiel Uricoechea, Liborio Zerda, Cornelio Borda y A. Lindic para que analizaran el caso. Como era de esperarse, los científicos no tardaron en presentar un informe ampliamente favorable a la obra, la cual continuó hasta su culminación23. En medio del júbilo ciudadano, a fines de octubre de 1858, una compañía lírica italiana puso en la escena del teatro Lucía de Lammermoor y Lucrecia Borgia24. Fue así como el moderno y aséptico gas reemplazó en nuestro máximo escenario a las apestosas luminarias de sebo.

No obstante el esfuerzo realizado por los comerciantes, el alumbrado público de Bogotá seguía siendo en extremo deficiente, hasta el punto de que los osados vecinos que se atrevían a salir de noche, no podían hacerlo sin llevar consigo un precario farol o al menos ir fumando un cigarro para que los otros viandantes advirtieran su presencia y no lo atropellasen. Un viajero español anotó sobre ese tema hacia 1861: “En esta Atenas de Suramérica sólo encienden 7 faroles públicos en memoria y reverencia de los 7 sabios de Grecia”25.

El 17 de junio de 1864 el Diario Oficial hizo una publicación que tuvo un excelente efecto. Era una traducción del periódico francés La France. El artículo demostraba con realidades y cifras las ventajas contundentes del alumbrado de petróleo. Y el efecto se vio pronto. En 1867, la Junta de Comercio acogió la iniciativa y acordó empezar a instalar lámparas de petróleo en las calles y esquinas principales26. En 1868, según la exposición del presidente de la Junta de Comercio, ya había 20 faroles de este tipo funcionando; consumían mensualmente 33 galones del combustible, los cuales se importaban de los Estados Unidos.

En 1870 se contempló de nuevo la posibilidad de establecer la iluminación por medio de gas, pero los estudios que se realizaron demostraron que el alumbrado de petróleo era más barato. Como resultado el Congreso votó un auxilio de 2 000 pesos para ayudar a la Junta de Comercio en la instalación de un número mayor de faroles de petróleo en la ciudad27.

Por fin el gas

Don Nicolás Pereira Gamba era un empresario imaginativo y dinámico que en 1871 formó una sociedad anónima colombo-norteamericana a fin de establecer el alumbrado de gas en Bogotá. La empresa se constituyó con el nombre de American Gas Company y contrató con el municipio el alumbrado de la ciudad por un término de 30 años. El capital de la sociedad era de 50 000 pesos, dividido en mil acciones de 50 pesos cada una. En un comunicado al público, la nueva empresa exhortaba a los ciudadanos a suscribir acciones a fin de evitar que la mayoría de las mismas quedara en manos extranjeras28. Poco después se vio que estos temores eran infundados, puesto que sólo hubo dos socios norteamericanos, Thomas J. Agnew y Pedro G. Lynn, con el carácter de socios industriales, por lo cual el señor Pereira Gamba lanzó una ofensiva para conseguir accionistas bogotanos con muy escasos resultados positivos. Finalmente, en 1873, la empresa fue reconstituida, el capital subió a 60 000 pesos y las acciones suscritas llegaron en 1874 a 1 260 pesos29. Los principales accionistas eran el Gobierno Nacional con 200 acciones y el de Cundinamarca con 100, la municipalidad de Bogotá con 100, Nicolás Pereira Gamba con 100 y Thomas J. Agnew con 150. El Diario de Cundinamarca, del 26 de septiembre de 1874, informaba que aún había acciones disponibles y proclamaba las excelencias del gas como negocio, citando, no sólo las ciudades europeas donde operaba este servicio, sino a Lima, Guayaquil y Panamá, donde había que obtenerlo con hulla importada de Inglaterra, mientras para Bogotá se disponía de carbón mineral extraído en las cercanías.

La empresa inició sus labores de instalación, pero en principio tropezó con toda suerte de dificultades, entre las que se contaron la crisis económica y el creciente cúmulo de agitación política que precedió a la guerra civil de 1876. Otra fue, como siempre, la resistencia que a toda iniciativa de progreso oponían la ignorancia y el atraso. En efecto, el Boletín Industrial comentaba el 24 de julio de 1875 el escándalo de las gentes ante el “peligro” de que el gasómetro produjera una mortal explosión y citaba el caso de la ocasión en que los señores Sayer trajeron una máquina de vapor para el molino de trigo que establecieron en la Plazuela Camilo Torres, y que se vieron compelidos a suspender ante la presión popular por el temor de que la caldera explotara. Subrayaba el Boletín sus comentarios haciendo énfasis en que quienes participaban en estos inauditos actos de saboteo contra el progreso no eran sólo gentes iletradas y de baja condición, sino también personas aparentemente ilustradas y de cierta cultura.

La producción de la empresa empezó bajo signos adversos en marzo de 1876, vale decir, en vísperas del conflicto civil. Hubo que traer maquinaria y equipos de los Estados Unidos hasta los puertos del Caribe, luego subirlos por el río Magdalena hasta Honda y, enseguida, la parte dramática: su ascenso hasta la altiplanicie en más de 1 000 cargas a lomo de mula. Para dirigir el montaje de la planta vinieron expertos norteamericanos.

Por esa época, el Diario de Cundinamarca publicó una nota minuciosa, con precisos fines didácticos, en la que se explicaba a los futuros usuarios todo el proceso de obtención del gas, los pasos de su utilización y, lo más importante de todo, la falsedad de las especies que circulaban sobre sus peligros30. El mismo periódico informó en octubre de 1877 sobre el proceso de instalación del gasómetro, dando a conocer que algunas de las piezas habían sido producidas en la ferrería de Pacho. Informó también acerca del consumo de gas en la capital y de la adquisición por parte de la empresa de unas minas de carbón en La Peña.

Sin embargo, seguían los problemas. El Relator del 19 de octubre de 1877 informaba que de un capital nominal de 100 000 pesos, la compañía sólo había podido colocar en acciones 69 000 pesos, y que apenas atendía 51 suscriptores particulares del servicio.

Durante la guerra civil de 1876-1877 el gobierno subvencionó a la empresa, lo cual permitió enderezar algo sus finanzas. Pero en septiembre de 1878 los empresarios del gas se llevaron un tremendo susto. Los señores J. Camacho Roldán & Cía., apoderados de Pablo Jablochkoff y León Fould, de París, solicitaron al gobierno la correspondiente licencia para establecer en Bogotá un novedoso sistema de alumbrado eléctrico del que era inventor el señor Jablochkoff31.

Pero el susto no les duró mucho porque bien pronto se vio que en Bogotá se daban circunstancias que hacían técnicamente imposible la realización de este proyecto, todavía en vías de experimentación en Europa misma. Empero, las inquietudes renacieron con los informes que divulgaron los diarios sobre los asombrosos experimentos de Tomás Alva Edison en materia de alumbrado eléctrico, y sobre las perspectivas de que el nuevo sistema resultara mucho más económico que el gas32. Sin embargo, el gran problema para los señores de nuestra compañía de gas no resultó ser el fantasma de Edison, sino el hecho más concreto y dramático de que la empresa no lograba alcanzar una situación económica satisfactoria. Empezando la década de los ochenta, los accionistas preguntaban ya con creciente impaciencia cuál era la razón por la que no habían recibido hasta entonces ni un mínimo dividendo.

En febrero de 1880, el presidente de la Compañía de Gas, Guillermo Kirpatrick, firmó con don Francisco Olaya, director de Obras Públicas, un contrato para iluminar el Parque de Santander. Se sabía en la ciudad que la empresa atravesaba por una crítica situación financiera, de la que esperaba salir gracias al aumento del consumo en el que sus accionistas confiaban33. Pero el hecho cierto es que todavía hacia 1882, el alumbrado público de Bogotá era mínimo, como lo atestigua este comentario de prensa:

“Por las noches, la capital de la República de Colombia presenta un aspecto tan bárbaro y tan miserable como el de cualquier villorrio del Asia o del Africa. Ni aún en las calles centrales, donde se hallan los principales colegios, el Palacio Arzobispal, las oficinas públicas y las residencias de los vecinos más fastuosos, se ve una luz protectora del tránsito y centinela de los domicilios. Es una ciudad oscura, medrosa, por donde no se puede andar sin peligro grave de romperse una pierna o de ser asaltado por un malhechor”34.