- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Pobladores

Encuentros cercanos con la “nueva era” provocan a los indígenas del Chocó, al norte del departamento, tras caminar durante una larga jornada para degustar los dulces paliativos que les ofrece el consumo moderno. Aldo Brando.

Viejas tradiciones asimilan nuevas influencias en la danza de un indio Huitoto del Caquetá, que añadió la armónica a su canto e incorporó la bufanda del vaquero a su cultura de la selva. Aldo Brando.

Ante la imponencia de los cerros de Mavicure en la Amazonia, una pareja de novios Puinaves contempla el remanso de las aguas del río Inírida, mientras el hombre pesca con una improvisada caña. Aldo Brando.

Abrigo rocoso desde las épocas del páleo-indio, las rocas de Suesca en Cundinamarca son un jardín colgante en el entorno vertical, donde la vegetacíon de epífitas, como esta bromelia en flor, acompaña al escalador de hoy por alturas prohibidas antes de la fusión de los metales con la edad de piedra. Aldo Brando.

Con materiales que obtiene de la selva, un indígena Muinane de la Amazonia construye un campamento temporal, durante la travesía por territorios desconocidos para él, en su curiosidad por recorrer las selvas marcadas por la cruenta época de la cauchería a comienzos de siglo. Aldo Brando.

En la penumbra del bosque Amazónico, un ayudante de chamán golpea ceremonialmente los trozos de Yagé para desmenuzarlos, facilitando así su larga cocción, dos días antes de la toma del remedio tradicional. Aldo Brando.

Explorador del potencial del trópico que incentive la conservación del bosque, Alejandro Del Llano se aferra al tronco de un árbol, mientras las raíces enmarañadas hacen lo propio por mantenerse afianzadas a la roca inmemorial en las selvas del Guaviare. Aldo Brando.

Heredero de la sabiduría tradicional de su padre, el aprendiz de chamán José Becerra raspa la corteza de una planta medicinal, para el tratamiento de un paciente en la Amazonia. Aldo Brando.

Sin límite en la respiración, y por ende en la recolección del caracol rosado en la isla de Providencia, un pescador “rasta” extrae los cuerpos de las conchas con su garfio pirata. Al igual que la pesca de arpón con tanques de buceo, esta práctica no da oportunidad para que las especies se recuperen del abuso en su cosecha. Aldo Brando.

Abrazada al pez más grande del mundo, Karen Rodríguez sorprende a un joven tiburón ballena en la superficie del océano Pacífico. Aunque se trata de una manifestación de afecto por parte de la instructora de buceo, hoy en día los encuentros cercanos como éste se limitan a la observación, para no crear una innecesaria tensión entre los habitantes del mar. Aldo Brando.

Un pescador de arpón, sin tanque de buceo, acude a su bote inflable en la superficie de Malpelo, después de la agotadora inmersión a 20 metros, para capturar a un pez que semeja en la silueta a un delfín. Aldo Brando.

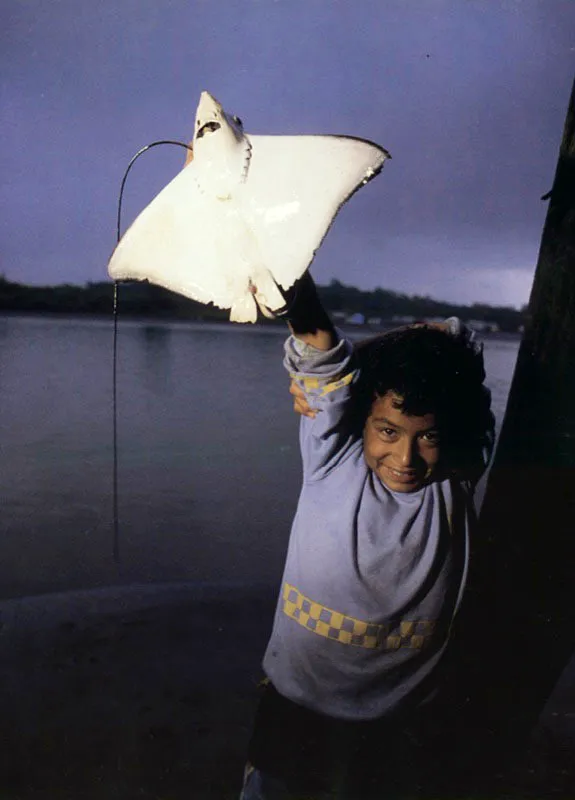

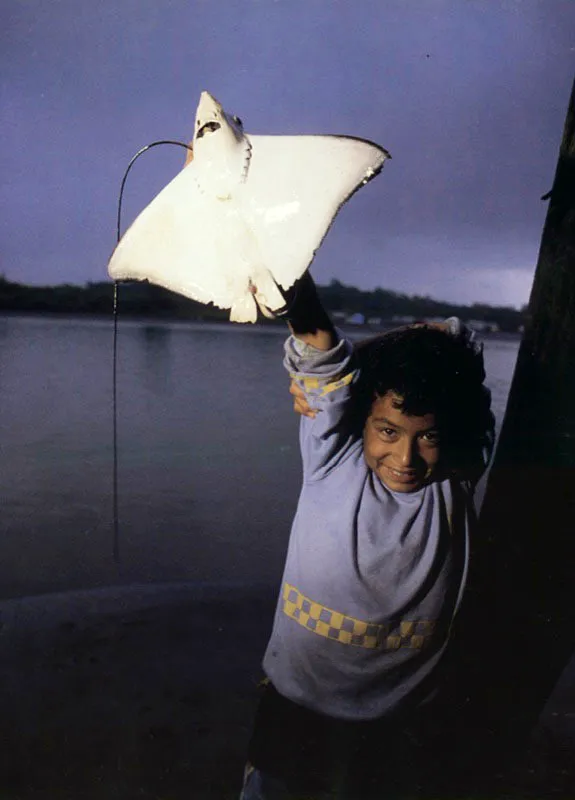

Hijos de pescador y cazador exhiben como trofeos las presas de sus padres el día de la captura. En Cabo Manglar, sur de la costa Pacífica, una raya es elevada mientras su cola se desprende por un lado (izquierda). Entre los colonos del Guaviare, un armadillo (derecha) es exhibido con la inocencia que irradia en los ojos de la niñez. Aldo Brando.

Hijos de pescador y cazador exhiben como trofeos las presas de sus padres el día de la captura. En Cabo Manglar, sur de la costa Pacífica, una raya es elevada mientras su cola se desprende por un lado (izquierda). Entre los colonos del Guaviare, un armadillo (derecha) es exhibido con la inocencia que irradia en los ojos de la niñez. Aldo Brando.

Un indígena Andoque del Amazonas cruza por un territorio desconocido de sabanas con bromelias que parecen frailejones, y que son en realidad plantas emparentadas con la piña. En su deambular por varias semanas, su experiencia nómada no estaba desamparada, vigilaba siempre la escopeta, compañera en el día y en la noche, eventual sustento, última defensa... Aldo Brando.

Memorias pictográficas de la Amazonia son el telón de fondo para el nuevo capítulo de la selva, que impone otros símbolos animales en la escopeta del cazador, mientras su perro, Peligro, se asoma a la escena rupestre del Guaviare. Aunque el documento en piedra aún esté intacto, a pesar de la deforestación y las quemas en torno, otras pinturas indígenas han sido allí vandalizadas con grafiti sobrepuesto a esta génesis del arte neotropical: una escritura sagrada que permaneció incólume al paso del tiempo, hasta la llegada del hombre “letrado”. Aldo Brando.

Símbolos por excelencia de las generaciones post-colombinas que han luchado “contra el monte”, un hacha y un machete descansan en un costado de la vivienda rural amazónica, mientras un mono volador, privado de la libertad arbórea y aérea que alude a su nombre, se posa sobre las tablas descuajadas a la selva. Aldo Brando.

Colosales dimensiones ceden impotentes ante la motosierra, en manos de la colonización espontánea, tras la apertura del Tapón del Darién. Aldo Brando.

Una frondosa existencia fue víctima de la última tentación para indígenas adolescentes, ávidos por la venta de pájaros tropicales. Así, oropéndolas, carpinteros y tucanes fueron derrumbados en sus nidos, sobre un potrero ganado a la selva del Caquetá. Aldo Brando.

Una canoa de pescadores se desprende de la orilla, donde las palmeras dominan entre el bosque primario de los bancos aluviales, en el Tapón del Darién. Aldo Brando.

En el horizonte sin fin que une al cielo con la Ciénaga Grande de Santa Marta, un pescador lanza la red que pareciera destinada a atrapar la isla vegetal que flota en el azul de la mañana. Aldo Brando.

Como un hombre del Renacimiento nacido en otra época, el Dr. Alvaro Torres Barreto fue científico y pintor, médico y escritor, naturalista y halconero. Entre sus múltiples aportes a la conservación de la naturaleza, extendió su mano para la rehabilitación de aves de presa, como este gavilán de cola blanca, en el jardín de su hogar en Bogotá. Aldo Brando.

Columnas de humo convierten en espectros a los últimos sobrevivientes de una selva costera al norte del Chocó, cuando un fuego intencional es desatado sobre el trópico más rico del mundo en especies vegetales. Sin siquiera ser aprovechados, los árboles son condenados a la hoguera civilizadora, amparada en el despropósito de la creación de “mejoras” para la posesión de la tierra. Aldo Brando.

Abrazado a su madre, presa de la cacería en Urabá, un mono araña cayó en el exilio de la civilización, donde su esperanza por una vida entre los árboles se aleja con el estruendo de la deforestación. Desde el cautiverio que proyecta su mirada humanizada, donde también los animales se parecen a sus dueños, los captores subsisten al margen de la sociedad de consumo en busca de un lánguido progreso. Aldo Brando.

Con la dignidad reflejada en su mirada, una indígena Catío de Urabá sale a la orilla del camino en busca de medicamentos para su padre enfermo. La intervención con la proyectada carretera Panamericana, que irrumpió en sus tierras desde la década de los ochenta, ha incidido en la escasez de recursos, incluyendo la de plantas medicinales. Además del exilio permanente hacia las últimas selvas, la sobrevivencia cultural de su familia se evidencia en la pintura facial y en el desconocimiento del idioma español. Aldo Brando.

Bautizado con el apellido del libertador colombiano, el niño Bolívar contempla la habilidad con que un mono tití, mascota entre una comunidad de Inganos del Caquetá, extrae los frutos de un pequeño guamo. Aldo Brando.

Manifestaciones de júbilo animan en su hamaca al médico tradicional Ingano, don Laureano Becerra, después del largo ritual que se extendió toda la noche, para la curación de pacientes en las selvas del Caquetá. Aldo Brando.

Sentada sobre el suelo elevado de su vivienda de palafito, una indígena Emberá del Chocó luce atuendos de flores, collares y pictografía corporal, aun en la rutina descalza de su cotidianidad. Aldo Brando.

Una indígena Wayúu del desierto guajiro sostiene a un cordero, mientras observa la manada agruparse al atardecer alrededor de su ranchería. Aldo Brando.

orona de plumas y collar de colmillos acompañan los movimientos que dan inicio a la ceremonia de curación de don Antonio Jacanamijoy, chamán del Valle de Sibundoy, Putumayo. Aldo Brando.

Texto de: Arturo Guerrero

Antes de que viniera el hombre, lo que hoy es Colombia ya era fertilidad y agua, pájaros y peces, niebla, coral, páramos y mangle. Las selvas eran selvas y los colibríes alternaban ya con los murciélagos en la disputa con las abejas acerca del néctar de las flores. Portentosos movimientos, abandonados enteramente a las ignorancias del azar, habían configurado un suelo vertebral, áspero y nudoso. Antes de que apareciera el hombre, este territorio era el prodigio del planeta.

Cuando emergieron desaforadas de entre los hielos del norte y del sur las originarias oleadas de seres de dos pies con punzadas de ideas en los ojos, el escenario estaba a punto, la savia bullía fervorosa, pavorosos enigmas ofrecían su desafío a la última especie, a la advenediza familia de los primates superiores procedentes de Mongolia, del Africa, de las islas sin nombre.

Para aquellos primitivos colombianos, el entorno cuajado de follaje, privilegiado de proteínas y bendito en aguas, era un teatro de presencias. Cada planta tenía un dueño, cada animal un duende, cada río una serpiente soberana, toda la naturaleza estaba viva y pensaba y se alegraba y lloraba y tenía alma, si es que alma era esa sustancia diferenciable de los cuerpos que siglos después analizaría una filosofía extranjera.

Entre las infinitas especies de la casa grande, los hombres se sabían apenas una más, no la más fuerte ni la más inteligente ni la más ilustrada en las potencias de la magia. Las jerarquías vivientes se ordenaban según leyes dictadas por los sueños, y éstas eran de tal índole que, por ejemplo, los ancianos podían más que los jóvenes, los jaguares albergaban una majestad sobrenatural, ciertos bejucos servían de puente con los dioses, y los peces construían secretamente ciudades submarinas para albergar húmedas sociedades sentimentales y pensantes.

Gracias a los engranajes misteriosos de ese mundo entre follajes, las lluvias obedecían ante los conjuros de los viejos, las enfermedades se transaban con los espíritus malignos, las noches eran una algarabía de hombres que volaban en figuras de pájaro y rugían con los bríos del tigre. Las comunicaciones, en el norte del desierto, se establecían mediante las argucias inalámbricas de los sueños de los sabios. La vida era más real en sus recintos oníricos que entre los engañosos vaivenes de la cotidianidad. Una ciencia magnífica fue engrandeciéndose en medio de esta convivencia del hombre con la tierra, mediada por la magia. Incógnitas circunvoluciones cerebrales funcionaron para demostrar que la inteligencia hacía milagros sólo si estaba en comunión exacta con los flujos y con las vibraciones de la naturaleza verde.

Cada hoja, cada tinte, cada ave, cada nube, en cada estación, en cada hora, fue conocida y reconocida por sucesivas generaciones de hombres y de mujeres observadores y ardorosos. Una energía untuosa vertebraba las relaciones de todos los seres, de tal modo que las especies operaban en una conjunción acompasada y rítmica. Los ojos de esos hombres, sus rostros pintados con los colores del achiote, sus manos de santos laicos, sus pies adaptados a la danza, sus labios prestos a letanías en lenguas, todo configuraba un estilo de ser humano hermanado con la nave flotante que recibe del sol cinco mil veces más energía que la necesaria para satisfacer las necesidades del enjambre viviente.

Tras la llegada de Europa a esta franja del sol del neotrópico, y tras el siglo y medio de conquista por parte de una civilización con parámetros del todo diferentes, la extraña mirada del aborigen colombiano se replegó a las intrincadas selvas últimas, a las cimas casi heladas de las sierras, a la vera de los ríos tórridos, a las sequedades del desierto, es decir, a los sitios no apetecidos por las talas del progreso. Y allá, en los confines de su mundo improbable, perviven hoy ochenta de las más de doscientas tribus originales. Allá acarician sus ovejos, allá mascan su hoja de coca, allá beben su yagé amargo y tremendo, allá se siguen coronando de plumas, allá desafían aún las ciencias occidentales con su alquimia sobrenatural impenetrable. Para sus reservas se llevaron ese mundo armónico y celeste que, cuando es conocido por los naturalistas modernos, introduce el desorden en los conceptos, el desbarajuste en la lógica y la admiración en la nostalgia.

Los indios suramericanos, y particularmente las varias etnias colombianas supérstites, son el faro titilante que indica la manera como durante cuarenta milenios la especie humana autóctona convivió con las presencias de la naturaleza y desarrolló una civilización de filósofos, de gozadores, de místicos y de sabios. Hoy apenas pasan de ochocientos mil individuos, pero su memoria ancestral es peligrosa, y la influencia de su pensamiento ha conmovido a pensadores nacionales y extranjeros.

¿Cuál es el estado actual de ese escenario original donde crecieron los pájaros del paraíso? El catálogo de la destrucción es conocido. El conquistador, el colonizador, el constructor, han entrado a saco en la tierra, sin ojos ni oídos para reconocer las presencias de sus dueños sutiles. El ámbito de lo sagrado ha sido sustituido por la bodega de los artefactos. En lugar de riquezas ambientales, los árboles han devenido recursos, recursos económicos que se tasan y se talan con idéntica frialdad de cálculos. El hacha fue convertida en vara mágica, en talismán del progreso, y su hierro zumbó por las montañas del centro de Colombia, agregándole orgullo a una raza que hizo del negocio una religión y una vida.

Los planificadores de ciudades, los descuajadores de bosques, los limpiadores de potreros para el ganado, los cruzadores de vías, los recolectores de arena, los pescadores de industria, los cazadores de pieles, los monocultivadores de valles, los curtidores de cueros, los deshollinadores de fábricas, los basureros de río, los vertedores de químicos, los invasores de cuencas, los depredadores del aire, del agua, de la tierra y del fuego, han actuado protegidos por la idea de que el hombre es el rey de la creación, y con este título espurio han avasallado a las milenarias especies inermes.

El resultado es nefasto. Los manglares están siendo sofocados, como sucedió en la Ciénaga Grande de Santa Marta, hoy transformada en paisaje de huesos vegetales a orilla y orilla de una cinta de asfalto. Los bosques se abaten en proporciones logarítmicas y se resiembran en lánguidas tasas aritméticas. La selva amazónica retrae sus fronteras del norte y del occidente, porque los sembradores de cultivos ilícitos rehúyen allí los tóxicos de los aviones fumigadores. Proyectos de carreteras tajan los ecosistemas dejando a su paso el sobrevuelo de los gallinazos sobre la humareda del progreso. Cada año perversamente mueren muchos más ríos que los que inocentemente nacen.

En los últimos treinta años los casquetes glaciales de nevados y volcanes han perdido la tercera parte de su masa, y algunos de ellos han respondido con el lenguaje de la muerte precipitada sobre decenas de miles de habitantes. La fauna superior de las selvas, de los bosques medios y altos, ha sido convertida en trofeo de cazadores, y es motivo de noticia la aparición sorpresiva de un tigre, de una danta, de un venado, de un oso de anteojos.

Decididamente, el hombre ha llegado a ser lobo, no sólo para el hombre, sino para el mismo lobo y para todas las especies nobles. Aquí se ha comprobado el aserto del siquiatra colombiano Luis Carlos Restrepo, según el cual los únicos que podemos ser bestias somos los humanos. Aquí se le ha dado razón al verso de Emily Dickinson, convertido en título de libro por el poeta colombiano William Ospina: “Es tarde para el hombre”. Ya no es hora de que el hombre se proponga como el centro del mundo y como la medida de todas las cosas. Y es temprano, en cambio, para la subordinación a unos principios que nos hagan pasar del tiempo de la dominación al tiempo de la alianza con las otras criaturas, al tiempo de la sumisión a los poderes que en verdad rigen la vida y sostienen el universo.

Grupos e individuos esforzados han venido oponiendo resistencia a las culturas de la devastación y ejerciendo acciones de investigación, de rescate, de contemplación, de celebración de las maravillas del neotrópico. Son naturalistas, ecólogos, médicos, herbolarios, fotógrafos de ecosistemas, expedicionarios de las altas cumbres y de las profundas sombras, antropólogos, editores, poetas. Con reverencia se acercan a la naturaleza como misterio y como objeto de amor. Curan las heridas de los pájaros, se extasían junto a las lagunas verdes paramunas, plantan campamentos cerca al silbo del viento, escalan rocas precámbricas, dejan huellas sobre las nieves serenas, entonan la alabanza a los mismos dioses, antiguos dadores de revenidas sabidurías a los chamanes selváticos, y plasman su adoración al infinito desde este trópico colombiano colmado de infinitos.

#AmorPorColombia

Pobladores

Encuentros cercanos con la “nueva era” provocan a los indígenas del Chocó, al norte del departamento, tras caminar durante una larga jornada para degustar los dulces paliativos que les ofrece el consumo moderno. Aldo Brando.

Viejas tradiciones asimilan nuevas influencias en la danza de un indio Huitoto del Caquetá, que añadió la armónica a su canto e incorporó la bufanda del vaquero a su cultura de la selva. Aldo Brando.

Ante la imponencia de los cerros de Mavicure en la Amazonia, una pareja de novios Puinaves contempla el remanso de las aguas del río Inírida, mientras el hombre pesca con una improvisada caña. Aldo Brando.

Abrigo rocoso desde las épocas del páleo-indio, las rocas de Suesca en Cundinamarca son un jardín colgante en el entorno vertical, donde la vegetacíon de epífitas, como esta bromelia en flor, acompaña al escalador de hoy por alturas prohibidas antes de la fusión de los metales con la edad de piedra. Aldo Brando.

Con materiales que obtiene de la selva, un indígena Muinane de la Amazonia construye un campamento temporal, durante la travesía por territorios desconocidos para él, en su curiosidad por recorrer las selvas marcadas por la cruenta época de la cauchería a comienzos de siglo. Aldo Brando.

En la penumbra del bosque Amazónico, un ayudante de chamán golpea ceremonialmente los trozos de Yagé para desmenuzarlos, facilitando así su larga cocción, dos días antes de la toma del remedio tradicional. Aldo Brando.

Explorador del potencial del trópico que incentive la conservación del bosque, Alejandro Del Llano se aferra al tronco de un árbol, mientras las raíces enmarañadas hacen lo propio por mantenerse afianzadas a la roca inmemorial en las selvas del Guaviare. Aldo Brando.

Heredero de la sabiduría tradicional de su padre, el aprendiz de chamán José Becerra raspa la corteza de una planta medicinal, para el tratamiento de un paciente en la Amazonia. Aldo Brando.

Sin límite en la respiración, y por ende en la recolección del caracol rosado en la isla de Providencia, un pescador “rasta” extrae los cuerpos de las conchas con su garfio pirata. Al igual que la pesca de arpón con tanques de buceo, esta práctica no da oportunidad para que las especies se recuperen del abuso en su cosecha. Aldo Brando.

Abrazada al pez más grande del mundo, Karen Rodríguez sorprende a un joven tiburón ballena en la superficie del océano Pacífico. Aunque se trata de una manifestación de afecto por parte de la instructora de buceo, hoy en día los encuentros cercanos como éste se limitan a la observación, para no crear una innecesaria tensión entre los habitantes del mar. Aldo Brando.

Un pescador de arpón, sin tanque de buceo, acude a su bote inflable en la superficie de Malpelo, después de la agotadora inmersión a 20 metros, para capturar a un pez que semeja en la silueta a un delfín. Aldo Brando.

Hijos de pescador y cazador exhiben como trofeos las presas de sus padres el día de la captura. En Cabo Manglar, sur de la costa Pacífica, una raya es elevada mientras su cola se desprende por un lado (izquierda). Entre los colonos del Guaviare, un armadillo (derecha) es exhibido con la inocencia que irradia en los ojos de la niñez. Aldo Brando.

Hijos de pescador y cazador exhiben como trofeos las presas de sus padres el día de la captura. En Cabo Manglar, sur de la costa Pacífica, una raya es elevada mientras su cola se desprende por un lado (izquierda). Entre los colonos del Guaviare, un armadillo (derecha) es exhibido con la inocencia que irradia en los ojos de la niñez. Aldo Brando.

Un indígena Andoque del Amazonas cruza por un territorio desconocido de sabanas con bromelias que parecen frailejones, y que son en realidad plantas emparentadas con la piña. En su deambular por varias semanas, su experiencia nómada no estaba desamparada, vigilaba siempre la escopeta, compañera en el día y en la noche, eventual sustento, última defensa... Aldo Brando.

Memorias pictográficas de la Amazonia son el telón de fondo para el nuevo capítulo de la selva, que impone otros símbolos animales en la escopeta del cazador, mientras su perro, Peligro, se asoma a la escena rupestre del Guaviare. Aunque el documento en piedra aún esté intacto, a pesar de la deforestación y las quemas en torno, otras pinturas indígenas han sido allí vandalizadas con grafiti sobrepuesto a esta génesis del arte neotropical: una escritura sagrada que permaneció incólume al paso del tiempo, hasta la llegada del hombre “letrado”. Aldo Brando.

Símbolos por excelencia de las generaciones post-colombinas que han luchado “contra el monte”, un hacha y un machete descansan en un costado de la vivienda rural amazónica, mientras un mono volador, privado de la libertad arbórea y aérea que alude a su nombre, se posa sobre las tablas descuajadas a la selva. Aldo Brando.

Colosales dimensiones ceden impotentes ante la motosierra, en manos de la colonización espontánea, tras la apertura del Tapón del Darién. Aldo Brando.

Una frondosa existencia fue víctima de la última tentación para indígenas adolescentes, ávidos por la venta de pájaros tropicales. Así, oropéndolas, carpinteros y tucanes fueron derrumbados en sus nidos, sobre un potrero ganado a la selva del Caquetá. Aldo Brando.

Una canoa de pescadores se desprende de la orilla, donde las palmeras dominan entre el bosque primario de los bancos aluviales, en el Tapón del Darién. Aldo Brando.

En el horizonte sin fin que une al cielo con la Ciénaga Grande de Santa Marta, un pescador lanza la red que pareciera destinada a atrapar la isla vegetal que flota en el azul de la mañana. Aldo Brando.

Como un hombre del Renacimiento nacido en otra época, el Dr. Alvaro Torres Barreto fue científico y pintor, médico y escritor, naturalista y halconero. Entre sus múltiples aportes a la conservación de la naturaleza, extendió su mano para la rehabilitación de aves de presa, como este gavilán de cola blanca, en el jardín de su hogar en Bogotá. Aldo Brando.

Columnas de humo convierten en espectros a los últimos sobrevivientes de una selva costera al norte del Chocó, cuando un fuego intencional es desatado sobre el trópico más rico del mundo en especies vegetales. Sin siquiera ser aprovechados, los árboles son condenados a la hoguera civilizadora, amparada en el despropósito de la creación de “mejoras” para la posesión de la tierra. Aldo Brando.

Abrazado a su madre, presa de la cacería en Urabá, un mono araña cayó en el exilio de la civilización, donde su esperanza por una vida entre los árboles se aleja con el estruendo de la deforestación. Desde el cautiverio que proyecta su mirada humanizada, donde también los animales se parecen a sus dueños, los captores subsisten al margen de la sociedad de consumo en busca de un lánguido progreso. Aldo Brando.

Con la dignidad reflejada en su mirada, una indígena Catío de Urabá sale a la orilla del camino en busca de medicamentos para su padre enfermo. La intervención con la proyectada carretera Panamericana, que irrumpió en sus tierras desde la década de los ochenta, ha incidido en la escasez de recursos, incluyendo la de plantas medicinales. Además del exilio permanente hacia las últimas selvas, la sobrevivencia cultural de su familia se evidencia en la pintura facial y en el desconocimiento del idioma español. Aldo Brando.

Bautizado con el apellido del libertador colombiano, el niño Bolívar contempla la habilidad con que un mono tití, mascota entre una comunidad de Inganos del Caquetá, extrae los frutos de un pequeño guamo. Aldo Brando.

Manifestaciones de júbilo animan en su hamaca al médico tradicional Ingano, don Laureano Becerra, después del largo ritual que se extendió toda la noche, para la curación de pacientes en las selvas del Caquetá. Aldo Brando.

Sentada sobre el suelo elevado de su vivienda de palafito, una indígena Emberá del Chocó luce atuendos de flores, collares y pictografía corporal, aun en la rutina descalza de su cotidianidad. Aldo Brando.

Una indígena Wayúu del desierto guajiro sostiene a un cordero, mientras observa la manada agruparse al atardecer alrededor de su ranchería. Aldo Brando.

orona de plumas y collar de colmillos acompañan los movimientos que dan inicio a la ceremonia de curación de don Antonio Jacanamijoy, chamán del Valle de Sibundoy, Putumayo. Aldo Brando.

Texto de: Arturo Guerrero

Antes de que viniera el hombre, lo que hoy es Colombia ya era fertilidad y agua, pájaros y peces, niebla, coral, páramos y mangle. Las selvas eran selvas y los colibríes alternaban ya con los murciélagos en la disputa con las abejas acerca del néctar de las flores. Portentosos movimientos, abandonados enteramente a las ignorancias del azar, habían configurado un suelo vertebral, áspero y nudoso. Antes de que apareciera el hombre, este territorio era el prodigio del planeta.

Cuando emergieron desaforadas de entre los hielos del norte y del sur las originarias oleadas de seres de dos pies con punzadas de ideas en los ojos, el escenario estaba a punto, la savia bullía fervorosa, pavorosos enigmas ofrecían su desafío a la última especie, a la advenediza familia de los primates superiores procedentes de Mongolia, del Africa, de las islas sin nombre.

Para aquellos primitivos colombianos, el entorno cuajado de follaje, privilegiado de proteínas y bendito en aguas, era un teatro de presencias. Cada planta tenía un dueño, cada animal un duende, cada río una serpiente soberana, toda la naturaleza estaba viva y pensaba y se alegraba y lloraba y tenía alma, si es que alma era esa sustancia diferenciable de los cuerpos que siglos después analizaría una filosofía extranjera.

Entre las infinitas especies de la casa grande, los hombres se sabían apenas una más, no la más fuerte ni la más inteligente ni la más ilustrada en las potencias de la magia. Las jerarquías vivientes se ordenaban según leyes dictadas por los sueños, y éstas eran de tal índole que, por ejemplo, los ancianos podían más que los jóvenes, los jaguares albergaban una majestad sobrenatural, ciertos bejucos servían de puente con los dioses, y los peces construían secretamente ciudades submarinas para albergar húmedas sociedades sentimentales y pensantes.

Gracias a los engranajes misteriosos de ese mundo entre follajes, las lluvias obedecían ante los conjuros de los viejos, las enfermedades se transaban con los espíritus malignos, las noches eran una algarabía de hombres que volaban en figuras de pájaro y rugían con los bríos del tigre. Las comunicaciones, en el norte del desierto, se establecían mediante las argucias inalámbricas de los sueños de los sabios. La vida era más real en sus recintos oníricos que entre los engañosos vaivenes de la cotidianidad. Una ciencia magnífica fue engrandeciéndose en medio de esta convivencia del hombre con la tierra, mediada por la magia. Incógnitas circunvoluciones cerebrales funcionaron para demostrar que la inteligencia hacía milagros sólo si estaba en comunión exacta con los flujos y con las vibraciones de la naturaleza verde.

Cada hoja, cada tinte, cada ave, cada nube, en cada estación, en cada hora, fue conocida y reconocida por sucesivas generaciones de hombres y de mujeres observadores y ardorosos. Una energía untuosa vertebraba las relaciones de todos los seres, de tal modo que las especies operaban en una conjunción acompasada y rítmica. Los ojos de esos hombres, sus rostros pintados con los colores del achiote, sus manos de santos laicos, sus pies adaptados a la danza, sus labios prestos a letanías en lenguas, todo configuraba un estilo de ser humano hermanado con la nave flotante que recibe del sol cinco mil veces más energía que la necesaria para satisfacer las necesidades del enjambre viviente.

Tras la llegada de Europa a esta franja del sol del neotrópico, y tras el siglo y medio de conquista por parte de una civilización con parámetros del todo diferentes, la extraña mirada del aborigen colombiano se replegó a las intrincadas selvas últimas, a las cimas casi heladas de las sierras, a la vera de los ríos tórridos, a las sequedades del desierto, es decir, a los sitios no apetecidos por las talas del progreso. Y allá, en los confines de su mundo improbable, perviven hoy ochenta de las más de doscientas tribus originales. Allá acarician sus ovejos, allá mascan su hoja de coca, allá beben su yagé amargo y tremendo, allá se siguen coronando de plumas, allá desafían aún las ciencias occidentales con su alquimia sobrenatural impenetrable. Para sus reservas se llevaron ese mundo armónico y celeste que, cuando es conocido por los naturalistas modernos, introduce el desorden en los conceptos, el desbarajuste en la lógica y la admiración en la nostalgia.

Los indios suramericanos, y particularmente las varias etnias colombianas supérstites, son el faro titilante que indica la manera como durante cuarenta milenios la especie humana autóctona convivió con las presencias de la naturaleza y desarrolló una civilización de filósofos, de gozadores, de místicos y de sabios. Hoy apenas pasan de ochocientos mil individuos, pero su memoria ancestral es peligrosa, y la influencia de su pensamiento ha conmovido a pensadores nacionales y extranjeros.

¿Cuál es el estado actual de ese escenario original donde crecieron los pájaros del paraíso? El catálogo de la destrucción es conocido. El conquistador, el colonizador, el constructor, han entrado a saco en la tierra, sin ojos ni oídos para reconocer las presencias de sus dueños sutiles. El ámbito de lo sagrado ha sido sustituido por la bodega de los artefactos. En lugar de riquezas ambientales, los árboles han devenido recursos, recursos económicos que se tasan y se talan con idéntica frialdad de cálculos. El hacha fue convertida en vara mágica, en talismán del progreso, y su hierro zumbó por las montañas del centro de Colombia, agregándole orgullo a una raza que hizo del negocio una religión y una vida.

Los planificadores de ciudades, los descuajadores de bosques, los limpiadores de potreros para el ganado, los cruzadores de vías, los recolectores de arena, los pescadores de industria, los cazadores de pieles, los monocultivadores de valles, los curtidores de cueros, los deshollinadores de fábricas, los basureros de río, los vertedores de químicos, los invasores de cuencas, los depredadores del aire, del agua, de la tierra y del fuego, han actuado protegidos por la idea de que el hombre es el rey de la creación, y con este título espurio han avasallado a las milenarias especies inermes.

El resultado es nefasto. Los manglares están siendo sofocados, como sucedió en la Ciénaga Grande de Santa Marta, hoy transformada en paisaje de huesos vegetales a orilla y orilla de una cinta de asfalto. Los bosques se abaten en proporciones logarítmicas y se resiembran en lánguidas tasas aritméticas. La selva amazónica retrae sus fronteras del norte y del occidente, porque los sembradores de cultivos ilícitos rehúyen allí los tóxicos de los aviones fumigadores. Proyectos de carreteras tajan los ecosistemas dejando a su paso el sobrevuelo de los gallinazos sobre la humareda del progreso. Cada año perversamente mueren muchos más ríos que los que inocentemente nacen.

En los últimos treinta años los casquetes glaciales de nevados y volcanes han perdido la tercera parte de su masa, y algunos de ellos han respondido con el lenguaje de la muerte precipitada sobre decenas de miles de habitantes. La fauna superior de las selvas, de los bosques medios y altos, ha sido convertida en trofeo de cazadores, y es motivo de noticia la aparición sorpresiva de un tigre, de una danta, de un venado, de un oso de anteojos.

Decididamente, el hombre ha llegado a ser lobo, no sólo para el hombre, sino para el mismo lobo y para todas las especies nobles. Aquí se ha comprobado el aserto del siquiatra colombiano Luis Carlos Restrepo, según el cual los únicos que podemos ser bestias somos los humanos. Aquí se le ha dado razón al verso de Emily Dickinson, convertido en título de libro por el poeta colombiano William Ospina: “Es tarde para el hombre”. Ya no es hora de que el hombre se proponga como el centro del mundo y como la medida de todas las cosas. Y es temprano, en cambio, para la subordinación a unos principios que nos hagan pasar del tiempo de la dominación al tiempo de la alianza con las otras criaturas, al tiempo de la sumisión a los poderes que en verdad rigen la vida y sostienen el universo.

Grupos e individuos esforzados han venido oponiendo resistencia a las culturas de la devastación y ejerciendo acciones de investigación, de rescate, de contemplación, de celebración de las maravillas del neotrópico. Son naturalistas, ecólogos, médicos, herbolarios, fotógrafos de ecosistemas, expedicionarios de las altas cumbres y de las profundas sombras, antropólogos, editores, poetas. Con reverencia se acercan a la naturaleza como misterio y como objeto de amor. Curan las heridas de los pájaros, se extasían junto a las lagunas verdes paramunas, plantan campamentos cerca al silbo del viento, escalan rocas precámbricas, dejan huellas sobre las nieves serenas, entonan la alabanza a los mismos dioses, antiguos dadores de revenidas sabidurías a los chamanes selváticos, y plasman su adoración al infinito desde este trópico colombiano colmado de infinitos.